Сущность развития миграционных процессов. Реферат: Особенности миграций в России

- Становление миграционной системы России

- Генезис миграционной системы России

- Сущность миграционной системы России

- Закономерности, противоречия и основные тенденции развития миграционной системы России

- Государственно-правовые основы регулирования миграционной системы России

- Миграция как социально-экономическое явление, объект познания и государственно-правового регулирования

- Современные подходы к определению сущности понятия «миграция»

- Сущность, функции и факторы миграции людей

- Виды миграции людей

- Информационное обеспечение сферы миграции в России

- Правовые основы обеспечения информационной безопасности России в сфере миграции

- Автоматизированные системы управления миграционными процессами и обеспечения информационной безопасности в сфере миграции

- Обеспечение безопасности в сфере миграции на основе создания единого информационно-правового пространства

- Сравнительно-правовой анализ миграционных процессов в России и за рубежом

- Угрозы безопасности России в сфере миграции

- Концепция основных стадий миграционного процесса

- Субъекты миграционных правоотношений

- Зарубежный опыт государственно-правового регулирования миграционных процессов и его приемлемость для совершенствования миграционной политики России

- Роль международных организаций (ГФММ, MOM, МОТ, УВКБ ООН) в выработке глобальной миграционной политики

- Характеристика международных конвенций

- Историко-правовой и сравнительно-правовой анализ, тенденции и перспективы развития МС США, Франции, ФРГ

- Состояние и основные тенденции развития миграционной системы США

- Состояние и основные тенденции развития миграционной системы ФРГ

- Состояние и тенденции развития миграционной системы Франции

- Особенности решения задач экономической безопасности в сфере регулирования миграционных процессов за рубежом

- Федеральные органы исполнительной власти в сфере государственно-правового регулирования миграционных процессов

- Генезис органа управления миграционной системой

- Место, роль и перспективы развития МВД России и ФМС России в сфере миграционных процессов и обеспечения государственной безопасности

- Взаимодействие ФМС России с международными и межведомственными органами, организациями и учреждениями, общественными объединениями

- Основные этапы формирования правовой базы миграционной политики Российского государства

- Федеральное законодательство в сфере миграции

- Региональное законодательство в сфере миграции

- Федеральные и региональные миграционные программы как механизм реализации миграционной политики России

- Формирование и реализация отечественной миграционной политики

- Дореволюционная миграционная политика России

- Советская миграционная политика

- Миграционная политика современной России

- Основные этапы формирования и механизм реализации государственной миграционной политики

- Место, роль и особенности правоотношений органов, организаций и учреждений в миграционной системе России

- Институциональная структура реализации государственной миграционной политики

- Общая характеристика деятельности органов государственной власти в сфере миграции

- Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере миграции

- Сущность и содержание миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в России

- Органы миграционного учета, их место и роль в сфере обеспечения безопасности России

- Регистрация иностранных граждан по месту жительства и их учет по месту пребывания

- Государственно-правовое регулирование миграционных процессов в России

- Государственное регулирование правоотношений с соотечественниками в России и за рубежом

- Основания признания и подтверждение принадлежности к соотечественникам

- Особенности правоотношений с соотечественниками

- Полномочия государства в области отношений с соотечественниками

- Механизм конституционно-правового регулирования процесса переселения в Россию соотечественников

- Правовое регулирование внешней трудовой миграции в системе обеспечения государственной безопасности России

- Внешняя трудовая миграция в России: минимизация экономических потерь, обеспечение безопасности

- Правовое регулирование порядка привлечения иностранных работников и трудоустройства иностранцев в России: правовой статус трудовых мигрантов в России

- Особенности трудоустройства иностранных граждан в России и российских граждан за рубежом

- Становление и развитие института российского гражданства как инструмента обеспечения безопасности

- Политика Российской Федерации в отношении двойного гражданства и обеспечения безопасности

- Обеспечение государственной безопасности в области производства по делам оформления и выдачи основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации

- Субъекты правоотношений в вынужденной миграции

- Механизм конституционно-правового регулирования вынужденной миграции в России

- Состояние и тенденции государственно-правового регулирования вынужденной миграции в России

- Основные причины возникновения негативных явлений в сфере миграции

- Субъективный состав юридической ответственности в сфере миграции

- Обеспечение безопасности России в части ответственности за нарушение порядка въезда, выезда, транзитного проезда, проживания (пребывания) на территории Российской Федерации

- Правоприменение в сфере миграции

- Взаимосвязь миграционных и демографических процессов в системе безопасности России

- Правовые основы обеспечения демографической безопасности России

- Государственно-правовые основы обеспечения миграционной безопасности России

- Миграционный контроль в Российской Федерации как элемент системы государственной безопасности

- Основные угрозы безопасности России

- Система иммиграционного контроля России: состояние и перспективы

- Особенности организации правоохранительной деятельности в сфере миграции в интересах обеспечения безопасности России

- Перспективы правоохранительной деятельности в сфере миграции в интересах обеспечения государственной безопасности России

- Влияние демографических процессов на государственно-правовое регулирование сферы миграции

- Демографическая ситуация в современной России

- Угрозы государственной безопасности из сферы демографических процессов

- Взаимосвязь демографических и социально-экономических процессов

- Модели экономико-демографических процессов

- Особенности регулирования демографических процессов в России

- Механизм реализации демографических процессов

- Государственно-правовые основы становления и развития системы профессионального миграционного образования в России

Концепция основных стадий миграционного процесса

Если задаться целью фиксировать факты выбытий людей из одного населенного пункта и прибытия людей в другой населенный пункт, то в каждом миграционном процессе можно обнаружить исходную, основную и заключительную стадии. Разработка концепции трех стадий миграционного процесса (Концепция - 3Ст) пришлась на последнюю треть XX в. (была опубликована в конце 80-х годов 1 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. М.. 1987; Рыбаковский Л.Л., Заславская Т.И. Процессы миграции и их регулирование в социалистическом обществе // СОЦИУС. 1978. № 1. ), а ее авторами являются Т.И. Заславская, Л.Л. Рыбаковский и другие, выделившие в отдельно взятом миграционном процессе три взаимосвязанные стадии:

- исходную (подготовительную) стадию, в которой формируется миграционная подвижность, принимается решение о миграции;

- основную стадию - собственно переселение людей;

- завершающую стадию, связанную с приживаемостью (адаптацией) мигрантов в местах их вселения (новом населенном пункте, стране въезда).

Принципиальные положения Концепции - 3Ст.

1. Миграционная подвижность (мобильность) и миграционное перемещение (переселение) рассматриваются как два взаимосвязанных, но разных по своей сути явления: первое - как способность (готовность) к миграции (установка), второе - как акт перемещения. реализация установки на миграцию.

2. Отказ от одностороннего понимания взаимодействия человека с новой социальной средой и природно-географическими условиями. Углубление знаний о приживаемости людей в районах их вселения, выделение адаптации как самостоятельного компонента и придание ей направленности позволило миграцию людей считать завершенным процессом.

3. Вычленение из переселения его стержня - миграционного потока - указывает на общее количество участников конкретного миграционного процесса. Совокупный поток - некое множество прямых и обратных миграционных перемещений, структурированных по личностным и географическим характеристикам. Миграционные потоки объединяют районы выхода (вселения) и создают основу для формирования региональных индикаторов миграционных связей.

4. Мигрант - это будущий новосел при условии его территориального перемещения, а новосел - это бывший мигрант в период его обустройства и адаптации в районе вселения. Причем новоселы, обладая повышенной миграционной активностью (способностью к переселению), являются и потенциальными мигрантами.

5. Понятия «миграционная подвижность» и «перемещение (переселение)» - не синонимы. Миграционная подвижность - это более общее понятие для различных видов перемещения, потенциальной и реальной миграции; это также потенциальная готовность людей к изменению своего территориального статуса. Если под миграцией населения 2 В узком значении - это законченный вид территориального перемещения, завершающийся сменой постоянного места жительства (буквально переселение); в широком значении - территориальное перемещение, совершающееся между разными населенными пунктами одной или нескольких административно-территориальных единиц независимо от продолжительности, регулярности и целевой направленности. понимаются территориальные перемещения, то под миграционной подвижностью - способность к миграции (потенциальная миграционная активность).

В конце 60-х годов прошлого столетия Т.Н. Заславская отмечала, что склонность к переселению есть процесс формирования потенциальной склонности к миграции. Спустя два года она же утверждала, что «положительное отношение к мобильности, сочетающееся с принятым, но еще не реализованным решением о перемещении в сфере труда, представляет собой так называемую потенциальную мобильность». В области сельско-городской миграции это положение было интерпретировано Л.B. Корель: «потенциальная миграция представляет собой психологическое состояние готовности сельского жителя к отъезду из данного села».

В отличие от потенциальной миграции миграционная подвижность - это способность лица к миграции, сформировавшаяся вследствие накопленного миграционного опыта. Такой опыт Л.B. Корель называет миграционной биографией (включает совокупность перемещений, предшествующих моменту социологического обследования). С помощью определенной системы показателей можно дать оценку миграционной подвижности населения той или иной территории в целом и отдельных его групп по разным параметрам.

По мнению Л.Л. Рыбаковского, мобильность зависит от числа совершенных переселений, продолжительности проживания в районе выхода или месте вселения и т л. Она связана с участием населения в других видах миграции (например, в маятниковой миграции). Сочетание различных обстоятельств может привести к тому, что лица, обладающие меньшей миграционной подвижностью (миграционным опытом), окажутся в числе потенциальных мигрантов, а мигранты с их опытом перемещений составят постоянное население.

Тем не менее, при равных условиях жизни лица, обладающие большей миграционной подвижностью 3 Миграционная подвижность - это свойство, присущее и отдельному человеку, и совокупности людей, и в целом населению. Повышение миграционной подвижности - процесс исторический в развитии человечества. В обобщенном виде он характеризуется ростом активности переселений людей. В России дореволюционной, по расчетам А.А. Кауфмана, в переселении участвовало 0,14% общей численности населения страны (10% его годового прироста). В послевоенные годы, по расчетам М.Я. Сонина, в миграциях участвовало в 6 раз больше людей, чем в дореволюционное время. В 70-е годы XX в. объем миграций населения в 3-3,5 рала превышал число родившихся в стране (в 4,5-5 раз превышал естественный прирост населения). В последнюю треть минувшего столетия в миграциях участвовало в 25-30 раз больше людей, чем во времена А.А. Кауфмана. , имеют, как правило, и большую психологическую готовность к переселению. Человек с большим миграционным опытом скорее решается снова переселиться, даже если его удовлетворяют условия жизни в последнем месте жительства чем тот, кто родился в данной местности и прожил там всю свою жизнь.

6. Воздействие общества на миграционные процессы осуществляется при помощи так называемых регуляторов поведения:

- изменение территориальных и поселенных различий в объективных условиях жизни, удовлетворяющих интересы и потребности людей. Это изменение может являться объектом государственного регулирования. Различия в условиях жизни влияют на миграцию людей как объективные факторы, постепенно воздействуя на интересы, потребности, ценностные ориентации;

- выделение уровней воздействия на миграционное поведение: а) индивидуального, учитывающего психические и иные особенности субъектов; б) массового по отношению к населению в целом, с помощью чего личность воспринимала бы ценностные ориентации, равнозначные долгу перед Родиной (поднятие целины, строительство БАМа и т.д.). По сути, это реализация определенных ценностных ориентаций высокой социальной значимости.

7. На стадии передвижения реализуется миграционная подвижность населения. Совокупность передвижений, совершающихся в определенное время в рамках той или иной территории, составляет миграционный поток 4 Мощность миграционного потока зависит, как правило, от численности людей тех регионов, между которыми осуществляется миграционный обмен, от их местоположения. Чем больше людей участвуют в миграционном обмене, и чем ближе районы расположены, тем значительнее объем миграций. По мере удаления районов исхода от мест вселения интенсивность миграций снижается. с его социально-демографическими характеристиками, от комбинации которых зависит миграционная подвижность населения. Структуру миграционного потока образуют: половозрастной состав переселенцев, их семейное положение, национальность, продолжительность проживания в районах исхода, образование, профессии, а также географическая характеристика их районов исхода и мест вселения, типы поселений (городской, сельский, сельско-городской) и др.

Ряд выводов из анализа интенсивности межрайонных миграционных связей в Украине, обоснованных А.У. Хомрой, соответствуют российской действительности (например, преобладающая доля мигрантов переселяется в соседние области). Вместе с тем им отмечено, что в Украине для интенсивности миграционных потоков не имеет значения, в каком экономическом районе находится та или иная территория 5 Хомра А.У. Миграция населения: Вопросы теории, методики исследования. Киев. 1979. . Л.Л. Рыбаковский это объясняет тем, что размеры регионов, исторические традиции экономического районирования в Украине существенно отличаются от России. На объем миграций влияют такие факторы, как этническое, хозяйственное и природное сходство территорий, исторически сложившиеся связи и др. Оценить интенсивность миграционных потоков (через связи между двумя и большим числом районов) можно через показатель КИМС (коэффициент интенсивности миграционных связей), который нивелирует влияние численности людей районов исхода и мест вселения мигрантов на интенсивность миграционного обмена.

Каждому миграционному процессу вследствие своеобразия исторического развития стран, их экономических, природно-географических, этнических и других особенностей присущи собственные миграционные потоки, характеризующие специфику межтерриториального и межпоселенного перераспределения людей.

В миграции людей в дореволюционную и советскую эпохи в России преобладал процесс расселения как:

- движение населения из обжитых частей страны в слабозаселенные восточные и северные районы;

- непрерывный отток сельских жителей в города;

- интенсивная урбанизация (рост крупных городов).

8. Стадия приживаемости знаменует начало превращения мигранта в новосела, а ее окончание - переход новосела в старожила. Приживаемость (ныне его иногда подменяют понятием «интеграция») означает приспособление, с одной стороны, человека к новым условиям жизни, с другой - условий жизни к потребностям человека. Приживаемость - это объективное изменение нового образа жизни человека посредством совершенствования новой для него социальной среды через его социальную деятельность, формирующую его потребности, отвечающую целям его гармоничного развития.

В целом речь идет об адаптации и обустройстве новоселов в местах их вселения при переходе в категорию старожилов. Понятие «приживаемость» отражает русское переселенческое движение конца XIX - начала XX в. и, как отмечает Э.Б. Алаев, не имеет иноязычных аналогов 6 Алиев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. М., 1983. . Так, глагол installer (от франц. и англ. - поселиться, обосноваться, водвориться) имеет иной смысл. Для европейских стран приживаемости соответствуют термины «адаптация» и «интеграция». Это отражает, например, название миграционной структуры Франции с 2007 г. - Министерство иммиграции, интеграции и национальной идентификации.

Исходя из того, что адаптация мигрантов зависит от мест их исхода и мест вселения, Л.Л. Рыбаковский выделил четыре варианта переселения.

- мигрант перемешается внутри данной местности из одного населенного пункта в другой, идентичный по социально- экономическому статусу (из села в село в рамках одного административного района области);

- мигрант без смены статуса населенного пункта проживания переселяется в новую местность, отличающуюся своими природными условиями и географическим положением (с Северного Кавказа на Дальний Восток);

- мигрант переселяется в одной местности в населенный пункт другого социально-экономического статуса (внутри области из села в город);

- место вселения находится в ином районе, отличающемся от места исхода природно-географическими условиями и социально-экономическим статусом населенного пункта.

Адаптация новоселов к различным условиям и образу жизни населения в районах вселения протекает неравномерно. В некоторых формах она завершается быстро, в других - в процессе превращения новосела в старожила. Это объясняется тем, что для приживаемости характерно приспособление новых условий к потребностям переселенцев 7 Рыбаковский Л.Л. Управление демографическими процессами: специфика, факторы, политика. Демографические процессы в СССР. М., 1983. С. 111. . Приспособление материальных условий жизни к потребностям людей в прошлом называлось «обустройством новоселов». Содержание этого термина составляли условия жизни новоселов на новом месте (они должны были соответствовать условиям жизни старожилов, но быть лучшими, чем в местах исхода переселенцев).

Обустройство - это процесс достижения новоселами уровня благосостояния старожилов. По мнению Ж.А. Зайончковской, условия жизни новоселов делятся на две группы: не зависящие от времени проживания на новом месте и меняющиеся по мере отдаления от даты вселения 8 Зайончковская Ж.А. Новоселы в городах. М., 1971 . В отдельных случаях для обустройства не требуется много времени (когда новосел сразу получает на новом месте работу, жилье). Как правило, для обустройства необходимо время, большее (меньшее) по продолжительности, чем время, нужное для адаптации, без чего приживаемость недостижима.

Вместе с тем на обустройство переселенцев в местах государственного регулирования их вселения в Российской империи и Советском Союзе выделялись специальные ресурсы (ссуды, пособия, оплата проезда и провоза имущества жилье, земельные участки и т.д.).

Введение…………………………………………………………………………...3

1. Общие особенности миграционных процессов в РФ………………………..4

1.1. Понятие и классификация миграции………………………………….......4

1.2. Миграционная ситуация в РФ……………………………………………..7

2. Характеристики и последствия миграции на территории РФ……………..11

2.1. Основные характеристики миграционных потоков…………………….11

2.2. Социальные последствия миграционных процессов…………………...17

3. Миграционные процессы в современных российских условиях:

проблемы и поиски путей решения…………………………………….........21

Заключение…………………………………………………….………………...29

Список использованных источников…………………………………………..31

Приложения 1……………………………………………………………………32

Приложение 2……………………………………………………………………33

Приложение 3……………………………………………………………………34

Приложение 4…………………………………………………………………....35

ВВЕДЕНИЕ

История становления и развития России неразрывно связана с миграцией населения, которая играла и будет играть первостепенную роль в жизни нашей страны. Являясь одним из наиболее влиятельных социальных явлений современности, миграционные процессы сегодня вызывают интерес самых широких кругов общественности.

Миграция участвует в формировании рисунка расселения и структуры населения, трудового потенциала территории, изменении состава населения, способствует социально-экономическому развитию страны, а также разностороннему развитию личности. Все это подтверждает необходимость всестороннего изучения данного процесса не только в теоретическом, но и практическом плане. В этом и заключается актуальность изучения данной темы.

Целью данной работы является анализ миграционных процессов в России.

Задачами работы по данной теме выступают:

· всестороннее изучение миграционных процессов на территории Российской Федерации;

· выявление последствий миграционных процессов в России;

· выявление проблем и возможных вариантов их решения.

1. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РФ

1.1. Понятие и классификация миграции

В широком смысле под миграцией (от лат. migratio – переселение)

понимают любое территориальное перемещение людей.

В узком смысле миграция – перемещение людей через границы тех или иных территорий с переменой места жительства навсегда или на определенное время. Лица, принимающие участие в миграционном движении населения называются мигрантами.

Перемена места жительства в пределах одного и того же города не

рассматривается как миграция населения.

При анализе миграции населения ее классифицируют по ряду признаков:

1. В зависимости от характера пересечения границ:

1) Внутренняя – в пределах одной страны между административными или экономико-географическими районами, населенными пунктами (миграция из города в город, из села в село, из города в село, из села в город).

2) Внешняя – связана с пересечением государственной границы. Внешняя миграция включает эмиграцию и иммиграцию.

Эмиграция (от лат. emigro - выселяюсь, переселяюсь), переселение

(добровольное или вынужденное, самотечное или организованное) в другую

страну на постоянное или временное (на длительный срок) проживание, в

большинстве случаев, с изменением гражданства.

Иммиграция (от лат. immigro - вселяюсь), въезд (вселение) в страну на постоянное или временное (как правило, длительное) проживание граждан другой страны, большей частью с получением нового гражданства.

Также внешнюю миграцию можно разделить на внутриконтинентальную и межконтинентальную.

2. В зависимости от временных признаков:

1) Постоянная.

2) Временная.

3) Сезонная – временные, ежегодные перемещения

людей (например, летняя миграция в курортные районы).

населенного пункта в другой (на работу или учебу и обратно).

3. Классификация по формам реализации:

1) Организованная.

2) Стихийная.

4. В зависимости от характера причин миграции:

1) Политическая.

2) Экономическая.

3) Социальная.

5. В зависимости от мер, предпринимаемых со стороны государства:

1) Добровольная.

2) Принудительная (вынужденная) – перемещение людей,

происходящие по независящим от них причинам.

Наибольшее влияние на развитие общества оказывает миграция рабочей силы. Она охватывает население в трудоспособном возрасте и иногда называется трудовой миграцией.

"Утечка умов".

Говоря о миграции, нельзя не упомянуть "Утечку умов". Данный термин получил распространение в нашей стране сравнительно недавно. Это поток, который выделяют из общего процесса внешней миграции как наиболее ценный компонент. В научной экономической и социологической литературе нет единого подхода к оценке явления "утечки умов". Во многом это объясняется тем, что "утечка умов" - это комплексный процесс, относящийся к различным отраслям науки: демографии, социологии, экономике, геополитике. В России также довольно часто применяется сходный по смыслу термин "утечка мозгов".

В России пока не существует эффективного законодательства, регулирующего отношения интеллектуальной собственности. По этой причине за рубеж утекло немало изобретений и специалистов. Только «по официальным данным, которыми располагает Министерство науки и технологий РФ, около 8 тыс. российских ученых работают более чем в 40 научных программах Пентагона и Министерства энергетики США».. При этом используется российское оборудование, а также результаты интеллектуальной деятельности, полученные в предшествующие годы.

1.2. Миграционная ситуация в РФ

Миграционные процессы в России в минувшее десятилетие определялись влиянием отрицательных и положительных факторов. К отрицательным факторам относят распад бывшего СССР, проявления национализма, терроризм, незащищенность отдельных участков Государственной границы РФ, ухудшение качества жизни людей и состояния окружающей среды, экономическая нестабильность и социальные конфликты. В то же время к положительным факторам относятся демократизация общественно-политической жизни, реализация конституционного принципа свободы передвижения, развитие рыночных отношений и вхождение в международный рынок труда.

Иммиграция в Россию, в том числе из стран со сложной общественно – политической, экономической и санитарно–эпидемиологической обстановкой, носит масштабный характер. За прошедшие 10 лет в Россию из стран СНГ и Балтии переехало более 8,6 миллиона переселенцев. (Приложение 1).

Количество въехавших в Россию иностранных граждан постоянно превышает количество выехавших граждан, причем в приграничных районах интенсивно формируются иностранные общины. Отсутствует эффективный государственный контроль над миграционными процессами.

Массовый приток вынужденных мигрантов (вынужденных переселенцев, беженцев и лиц, ищущих временное убежище), достигший пика в первой половине 90-х годов, постепенно снижается. (Приложение 2).

Медленно решаются долгосрочные проблемы многих вынужденных мигрантов, которые решили остаться в РФ. Часто они сталкиваются с серьезными проблемами в плане социальной защиты. Не уделяется должного внимания решению задач организованного расселения вынужденных мигрантов, перехода от оказания им первой чрезвычайной помощи к созданию условий для нормальной жизни, обеспечению занятости и соблюдению прав человека. Сохраняются проблемы социально-экономической адаптации мигрантов, не имеющих статуса вынужденных переселенцев или беженцев.

Сокращается количество беженцев и лиц, получающих временное или политическое убежище в РФ, в том числе из-за усиливающейся угрозы проникновения на территорию России террористических организаций.

Только 1 миллион 600 тысяч мигрантов из стран СНГ и Балтии получили статус беженца или вынужденного переселенца.

Террористические нападения заставили мировое сообщество принять в

последние годы меры по ужесточению процедур иммиграционного контроля как по отношению к лицам, ходатайствующим о признании беженцами либо ищущим временное или политическое убежище, так и к экономическим мигрантам. Ряд государств прибегнул в этих целях к беспрецедентным мерам безопасности. Уделять должное внимание вопросам антитеррористической интеграции стремится и Россия.

Продолжает сокращаться позитивная, необходимая для развития экономики социально-экономическая миграция населения внутри РФ. Это «вызвано несбалансированностью между оплатой труда в легальном секторе экономики и ночной стоимостью жилья, передачей объектов ведомственного жилищного фонда в муниципальную собственность, отсутствием механизмов обеспечения рабочей силой производства за счет территориального перераспределения внутренних трудовых ресурсов».. Все это создает трудности для обеспечения рабочей силой новых и возрождающихся производств, не способствует экономическому росту.

Развиваются процессы внешней трудовой миграции в виде привлечения и использования в РФ труда иностранных граждан, выезда российских граждан за границу с целью работы по найму. При этом среди иностранных работников, используемых в России, и российских граждан, работающих за рубежом, велика доля лиц, нелегально осуществляющих трудовую деятельность, что приводит к нарушению их трудовых и социальных прав. В России это создает угрозу национальному рынку труда и благоприятствует развитию теневой экономики.

Сохраняется внутренняя миграция, связанная с неблагоприятной экологической обстановкой и стихийными бедствиями. Природные и техногенные катастрофы вызывают экстренное массовое переселение людей, что требует дополнительных усилий государства по решению их проблем.

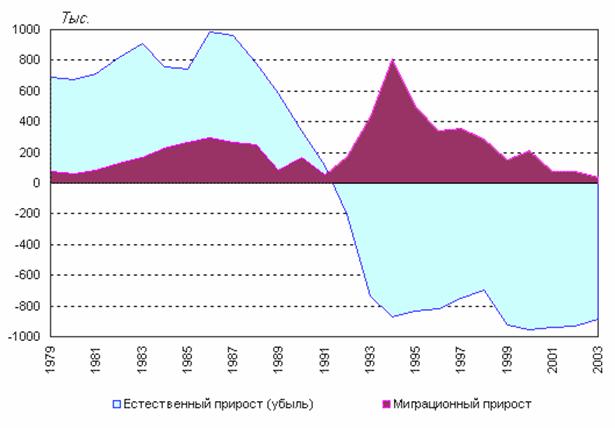

Сокращается прирост постоянного населения России. За счет миграции все меньше восполняется естественная убыль населения. Во многих регионах Российской Федерации уменьшение миграционного прироста населения происходит на фоне значительного сокращения численности населения в результате роста смертности и снижения рождаемости. (Приложение 3).

По прогнозу, «начиная с 2006 года, ожидаются значительные изменения в структуре населения, будет сокращаться численность населения трудоспособного возраста – основного источника формирования трудовых ресурсов»..

Потребность экономики страны в дополнительных трудовых ресурсах вызовет необходимость регулируемого притока иммигрантов, в первую очередь из государств – участников Содружества Независимых Государств. В этой ситуации актуальной проблемой для российского общества является формирование установок толерантного сознания.

В последние годы миграция населения не обеспечивает перераспределение населения по территории страны в целях сбалансированности спроса и предложения на рынке труда. Оживление национальной экономики, неизбежные при этом территориальные и отраслевые диспропорции потребуют более активного перераспределения населения и трудовых ресурсов в пределах страны, что вызовет необходимость разработки механизмов стимулирования трудовой миграции

граждан, в том числе за счет развития рынка жилья. Следует всемерно

способствовать стремлению мигрантов к самообустройству и осуществлению

трудовой деятельности.

Рыночный механизм предопределяет необходимость осуществления государственного управления миграционными процессами на основе обеспечения прав граждан на свободу передвижения и создания с этой целью системы экономических стимулов.

Указанная миграционная ситуация требует новых подходов, с тем чтобы миграционные процессы в России стали фактором, способствующим позитивному развитию российского общества, исходили из потребностей экономики, интересов национальной безопасности, охраны общественного порядка и здоровья населения при строгом соблюдении международных обязательств Российской Федерации.

Миграционная ситуация в России является непосредственным отражением особенностей переживаемого этапа социально-экономического и политического развития страны.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ МИГРАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

2.1. Основные характеристики миграционных потоков

К основным характеристикам, отражающим особенности миграционных потоков, можно отнести интенсивность, направление миграционных потоков, состав, мотивы перемещения мигрантов, степень легализации перемещений, степень приживаемости мигрантов, особенности размещения мигрантов по территории вселения. В соответствии этим была составлена систематизационная таблица, в которой отражены основные особенности современных внутренних и внешних миграционных процессов в России. (Приложение 4).

По данным таблицы можно констатировать:

· активное вовлечение России в миграционный обмен на

разных уровнях, как на международном, так и на государственном;

· увеличение доли семейной миграции и снижение доли

мигрантов трудоспособного возраста, свидетельствующие о снижении роли миграции населения в регулировании демографических процессов (это очень важно, особенно для России, в которой на сегодняшний день отмечается демографический кризис);

· низкую степень приживаемости мигрантов, преобладание

среди них «нелегалов», беженцев, вынужденных переселенцев

практическое совпадение ареалов концентрации внешних и

внутренних мигрантов на территории России, что приводит к

обострению ситуации на рынке жилья, труда, увеличению

нагрузки на социальную инфраструктуру.

Анализируя характеристики миграционных процессов в России, необходимо начать с внутренней миграции, поскольку она является основной составляющей (почти 90%) общего миграционного оборота в России.

За последние 10 лет миграционная активность населения России сократилась.

Число внутренних перемещений уменьшилось более чем на 1/3, причем отмечается более высокая миграционная активность сельских жителей по сравнению с городскими. Это обстоятельство объясняется более низкими доходами сельского населения, которое стремится в промышленные районы, сосредоточенные в основном в Европейской части России.

В целом география внутренних межрегиональных потоков не изменилась. Однако на сегодняшний день среди регионов страны более четко можно выделить принимающие и отдающие население. Принимающие регионы размещены компактно и соответствуют густонаселенным территориям, в которых сосредоточено 80% населения (120 млн. чел.). Данная зона располагается от Калининградской до Новосибирской области (юг Западной Сибири) и от Карелии (исключая остальную территорию Европейского Севера) до Краснодарского края. Регионы, отдающие население, расположены некомпактно. В целом на этой территории проживает 17% населения (26 млн. чел.). К ним относятся: северная часть Урала, Восточная Сибирь, Дальний восток, Дагестан, Чечня, Ингушетия. Причинами, вынуждающими россиян переезжать в другие регионы страны, являются: военные действия, обострение межнациональных отношений, а также причины экономического характера – потеря работы, невыплата заработной платы, а значит, и снижение жизненного уровня, отсутствие уверенности в завтрашнем дне.

Практически все принимающие регионы России в большей или меньшей степени подвержены кризису, что препятствует успешному обустройству и социальной адаптации вынужденных переселенцев. Характеризуя социально – экономические процессы, протекающие в принимающих районах, можно отметить, что они в целом совпадают с общероссийскими: происходит падение уровня производства, отрасли с прежде благополучной динамикой показателей в последние 3 - 4 года стали испытывать определенные сложности. Несмотря на довольно высокий уровень приватизации собственности в промышленности и сфере обслуживания, эффективность работы этих отраслей по-прежнему мала; сохраняется низкий уровень денежных доходов населения, сдерживающий развитие внутреннего рынка товаров и услуг; развитие мелкого частного предпринимательства в настоящее время также не рассматривается специалистами в качестве существенного резерва занятости не только мигрантов, но и коренного населения. Скрытая безработица порождает довольно неблагоприятную ситуацию для вынужденных переселенцев и беженцев на рынке труда, поскольку их профессиональный состав близок к профессиональному составу местных кадров. Область сельского хозяйства не располагает возможностями для развития фермерства, в среде которого могла бы найти работу часть переселенцев.

Наблюдается затягивание сроков обустройства и социальной адаптации

вынужденных переселенцев и беженцев, ухудшение и материального и социального положения, что способно воспроизводить и поддерживать на высоком уровне негативно – конфликтный потенциал в общественном сознании. «Свидетельством этого могут служить такие данные социологического исследования: свое материальное положение как бедственное оценивают 27% опрошенных переселенцев, а 66% испытывают серьезное материальное затруднение»..

Наибольшие потери от переезда понесли работники здравоохранения, финансово-экономической сферы и лица, бывшие в ближнем зарубежье безработными.

Негативно оценивают условия жизни и труда, по сравнению с теми, которые они имели на прежнем месте жительства, 46% опрошенных.

Следует отметить довольно низкую оценку переселенцами деятельности областных миграционных служб, упускающих из сферы своего внимания перемещение мигрантов, учет их проблем, необходимость проведения разъяснения законодательства об их правах и статусе, критериях отнесения к беженцам и вынужденным переселенцам. Не случайно, называя причины неоформления статуса, многие респонденты отвечали, что, по их мнению, это не влечет за собой никакого улучшения в условиях жизни (40%), что это сложная бюрократическая процедура (28%), что не знают, как это делать и куда обращаться (19%). В немалой степени низкий авторитет областных миграционных служб объясняется неудовлетворительным организационно-техническим и финансовым обеспечением.

Поскольку такая картина характерна для всех без исключения принимающих регионов, это, в свою очередь, заставляет переселенцев брать инициативу в свои руки. В ряде регионов эффективно действуют созданные на базе объединений вынужденных переселенцев «общественные приемные», где зачастую и находят себе применение высококвалифицированные юристы, экономисты, психологи и другие специалисты из числа вынужденных мигрантов.

Социально-экономические трудности в обустройстве вынужденных переселенцев, юридическая, экономическая, социальная непроработанность этих вопросов, негативное отношение определенной части жителей принимающих регионов к этой категории граждан увеличивают вероятность возрастания объема возвратной миграции переселенцев в прежние места проживания.

Новую волну миграции в ближайшие годы может вызвать и уже вызывает принятый закон «О пенсионном обеспечении», который увеличил возраст для выхода на пенсию гражданам Казахстана (женщинам – до 60 лет и мужчинам – до 65 лет). Фактически этим актом предполагается за счет России, а также за счет людей предпенсионного возраста, не желающих проживать в Казахстане до 65 лет, чтобы получить потом скудную пенсию, и сейчас уже в 55 – 57 лет покидающих это государство, сократить расходы на содержание ветеранов, которые вложили свой труд в экономику этого государства. По некоторым расчетам демографов, в случае продолжения подобной политики, удельный вес казахов с 44,3% в 1995 г. достигнет 60% в 2005 г., а в 2015 г. – 80%.

Исследования показывают, что во всей работе по приему, обустройству и социальной адаптации вынужденных переселенцев и беженцев из стран ближнего зарубежья на территории Российской Федерации преобладает формально – механический подход, ориентация на «усредненного переселенца». К сожалению, совершенно не учитываются и даже не берутся в расчет наработки ученых – антропологов о существовании «культурной дистанции» даже среди жителей разных регионов одной страны и методах ее регулирования. Возможно, федеральную миграционную программу, аналогичные документы на более отдаленную перспективу следует дополнить соответствующими разделами, в которых целесообразно сформулировать блок комплексных мероприятий по учету фактора социальной адаптации вынужденных переселенцев и беженцев. Схематично

можно обозначить следующий ряд уже апробированных в других странах мер и последовательность их применения:

1. Развернуть обсуждение в СМИ, в первую очередь по

общероссийскому и региональному телевидению, проблем переселенцев.

2. Создать общероссийский «Фонд солидарности» для всенародной

поддержки переезда переселенцев, их обустройства и трудоустройства.

Фонд с таким названием существовал в послевоенной ФРГ, пополнялся

каждым гражданином страны в соответствии с его доходом. Из него

беженцам выдавались льготные кредиты для строительства жилья,

обеспечивалось их социальное страхование, включая помощь в случае

безработицы. Он стал реальным фактором сплочения нации и

самоутверждения обездоленных переселенцев.

3. Создать законодательную базу и нормативную базу, четко

регулирующую права и обязанности репатриантов и вынужденных

переселенцев, внести необходимые дополнения в Конституцию страны,

утвердив принцип «национальной солидарности». Достаточно сказать,

что такой закон был принят в ФРГ в мае 1953 года и на долгие годы

определил статус беженцев, уравняв их в правах с остальными

немцами, на основе их принадлежности к одному народу,

предусмотрев по возможности компенсацию понесенного ими ущерба.

4. Разработать комплекс мер, побуждающих государственные и

частные банки, финансово-инвестиционные фонды, страховые

компании, благотворительные фонды и производственные предприятия

оказывать переселенцам на льготных условиях материальную и

финансовую помощь на долгий срок (на возвратной основе в течение

10-25 лет). Например, во Франции государство воздействовало на все

банки, включая частные, с целью побудить их предоставлять

репатриантам льготные (до 25 лет) ссуды.

2.2. Социальные последствия миграционных процессов

Уровень ее остается высоким, а численность мигрантов постоянно растет. По экспертным оценкам, «в стране в настоящее время находится до

1,5 млн. иностранных граждан и лиц без гражданства (апатридов)».

Преступные группировки из нелегальных мигрантов создают в крупных городах России неконтролируемый рынок товаров и услуг, уклоняются от оплаты налогов, ведут незаконную коммерческую деятельность, занимаются торговлей оружием и наркотиками.

За последние 10 лет число мигрантов, совершивших преступления на территории России, возросло на 40%. Если в 1999 году удельный вес мигрантов в общем числе лиц, совершивших преступления, составлял 6,7 %, то в 2001 – 2002 годах – уже 7,5%. При этом продолжается рост преступлений в экономике (на 15%).

В большинстве регионов России отмечен рост преступлений, которые требовали контактов за рубежом и межгосударственного сотрудничества. Это наркобизнес, незаконный оборот оружия, преступления во внешнеэкономической деятельности и кредитно – финансовой сфере. Динамика преступности нелегальных мигрантов за период 2001 – 2002 годов отражена в таблице..

По данным МВД России, в 2002 году по расследованным уголовным делам было выявлено 29937 человек – иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления, против 28650 человек за 2001 год (больше на 4,5%). Наибольшее число преступлений на территории России за 2002 год было совершено иностранными гражданами стран, указанных в следующей таблице..

Из года в год все больше нарушений правил пребывания иностранных граждан в России и их транзисторного проезда. Много острых проблем создает интенсивный приток в Россию нелегальных иностранных рабочих. По экспертным оценкам, они составляют сейчас до двух миллионов человек. Не занимая официальных рабочих мест, эти люди негативно влияют на рынок труда, вовлекаются в теневую экономику.

Интенсивный отток населения в последнее десятилетие из северных, восточных и приграничных районов страны приводит к сокращению его численности на этих территориях, богатых сырьевыми ресурсами. В результате оттока населения изменяется его этническая структура в ряде субъектов РФ.

Массовая миграция иностранных граждан и лиц без гражданства из государств Закавказья, Центральной и Восточной Азии и их незаконное пребывание в ряде районов Российской Федерации зачастую ухудшают социальную обстановку, создают базу для формирования террористических организации и политического экстремизма, являются угрозой безопасности Российской Федерации.

Эмиграция на постоянное место жительства в экономически развитые страны квалифицированных специалистов, молодежи с высоким уровнем образования ведет к ослаблению научного, творческого, экономического потенциала страны.

Основные потоки интеллектуальной миграции идут из регионов, обладающих высоким научно-техническим потенциалом: Северо-западного, Центрального, Западно-Сибирского экономических районов; из городов преобладают Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Ориентированы потоки интеллектуальной эмиграции в настоящее время на такие страны, как США, Канаду, Австралию, Израиль, страны Западной Европы – Великобританию, Германию, Швецию. Эти страны не только принимают, но и поощряют иммиграцию высококвалифицированных кадров, в первую очередь специалистов в области современных технологий, программистов, инженеров, врачей, специалистов по естественным наукам. Причем по временному контракту на работу уезжает лишь 5-7%, остальные – на постоянное место жительства. Следовательно, «утечка умов» в основном носит безвозвратный характер, что становится тормозом развития страны. Повышенного внимания требуют уязвимые группы трудящихся – эмигрантов, и, прежде всего женщины. Особенно нетерпимыми являются правонарушения при трудоустройстве эмигрантов за рубежом, связанные со случаями незаконного выезда, дискриминации, торговли людьми.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что миграционные потоки в России характеризуются активным ее вовлечением в международный и межрегиональный обмен, увеличением доли семейной миграции и снижением доли мигрантов трудоспособного возраста, низкой степенью приживаемости мигрантов, совпадением ареалов концентрации внешних и внутренних мигрантов. Все это приводит к негативным социальным последствиям: обострению ситуации на рынке

жилья, труда, увеличению нагрузки на социальную инфраструктуру, повышению уровня преступности. Такая ситуация требует разработки и реализации адекватной миграционной политики, ужесточению управления и контроля миграционных процессов государством.

3. МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ

УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПОИСКИ ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ

Современное развитие миграционной ситуации в различных регионах РФ определяет необходимость формирования новой системы регулирования миграционных процессов с учетом их изменяющихся свойств и стабилизировавшихся характеристик, разработки современных принципов и постановки задач, соответствующих интересам государства и общества. Управление процессами миграции в России призвано обеспечить рациональное размещение населения, улучшение его качественного состава, сглаживание социально-экономических различий условий жизни мигрантов и местного населения, решение демографического кризиса. Регулирование миграционных процессов представляет собой выработку управляющего воздействия в соответствии с отклонением от оптимальных параметров для приведения в нормальное состояние (отклонение может быть ниже или выше). Но для определения основных характеристик оптимальных параметров миграционных процессов, необходимо постоянно анализировать миграционную ситуацию в различных субъектах РФ (в укрупненном виде по Федеральным округам), сравнивать показатели, тенденции, выявлять общие закономерности и региональные различия и на этой основе формировать прогнозы и своевременно вносить коррективы в миграционную политику.

Современное состояние миграционных процессов и связанных с ними проблем характеризует данные Федеральной миграционной службы РФ по итогам 2006 года. Анализ миграционной ситуации по некоторым федеральным округам, через которые проходят основные миграционные потоки, показывает, что проблемы носят в основном сходный характер и проявляются в большей степени там, где отмечается повышенная привлекательность субъектов РФ для мигрантов. Это хорошо видно на примерах Центрального, Южного и Уральского федеральных округов, территория которых граничит практически со всеми странами СНГ.

На иммиграционную обстановку в Центральном Федеральном округе (ЦФО) оказывает влияние высокая степень привлекательности входящих в его состав субъектов РФ для посещения иностранными гражданами и лицами без гражданства в силу ряда факторов геополитического и социально-экономического характера. Основными их них являются выгодное географическое положение округа для транзита мигрантов по европейско-азиатскому транспортному коридору, более высокий уровень социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в состав ЦФО, а также исторически сложившаяся притягательность центральных регионов России, особенно столичного, для граждан государств, входивших в состав СССР, прежде всего стремящихся улучшить свое материальное положение.

На территории ЦФО, особенно в Москве, пересекаются различные миграционные потоки, основу которых составляют внешние трудовые и вынужденные мигранты. Следует выделить привлекательность Москвы, в которой, по данным официальной статистики сосредоточено 7,3% населения РФ. .

В последние годы на территорию Центрального федерального округа увеличился приток трудовых мигрантов. По состоянию на 1 января 2007 г., в отраслях экономики ЦФО на законном основании трудились 201,7 тыс. иностранных работников, или 41% общей численности трудовых мигрантов по России. Иностранным гражданам в 2006 г. выдано почти 255,1 тыс. разрешений на работу в РФ. В общей численности иностранных работников, получивших разрешения на работу, доля граждан государств-участников СНГ в среднем по регионам ЦФО составляет 57%. В Москве и Московской области выдано соответственно 163 тыс. и 66 тыс. разрешений на работу.

В субъектах РФ, где сосредоточено большое количество мигрантов, как правило, протекают процессы формирования национальных общин. Так, только в Москве существуют крупные общины выходцев из Китая, Вьетнама, Афганистана, Таджикистана, Грузии, численность которых постоянно увеличивается за счет прибывающих мигрантов-земляков. Иммигранты из Афганистана, Китая и Вьетнама стремятся к компактному проживанию и при этом не выражают желания социально интегрироваться в общество страны пребывания. В этом заключается серьезная опасность для региональных сообществ, на которую постоянно указывают ученые аналитики и работники Федеральной миграционной службы России.

Однако процесс интенсивного привлечения иностранных работников в экономику регионов ЦФО на законном основании сопровождается ростом численности незаконных трудовых мигрантов. В основном это граждане стран СНГ, которые используют безвизовое право въезда в РФ, а затем переходят на положение лиц без определенного правового статуса. Места наибольшего сосредоточения незаконных мигрантов – административные центры субъектов РФ и близлежащие к ним районы. Анализ их гражданской принадлежности свидетельствует о том, что в отраслях экономики субъектов РФ в ЦФО незаконно трудятся преимущественно граждане Узбекистана, Украины, Молдовы, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Киргизии, Казахстана, а также Китая, Вьетнама и Турции. Сферы экономики регионов, где, как правило, трудятся незаконные мигранты, не отличается от тех отраслей, где трудовые мигранты трудятся на законных основаниях: строительство, торговля и общественное питание, сельское и лесное хозяйство, промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство.

Кроме трудовых мигрантов миграционную напряженность в ЦФО создают лица, ищущие убежища в РФ и прибывшие из стран дальнего зарубежья с нестабильной экономической или военно-политической обстановкой. Не имея постоянного источника к существованию, многие из них вовлекаются в противоправную деятельность, объединяются в этнические преступные группировки, создают нелегальный неконтролируемый рынок труда. При этом, многие из них используют РФ, в частности регионы ЦФО, в качестве плацдарма для последующего выезда в страны Западной Европы, США и Канаду. Основной территорией для незаконных мигрантов, стремящихся проникнуть в Россию и страны Европейского союза, продолжает оставаться столичный регион. Именно эта категория иностранных граждан и лиц без гражданства является наиболее опасной среди нелегальных мигрантов. Увеличение ее численности может привести к ухудшению санитарно-эпидемиологической и криминогенной обстановки на территориях пребывания иммигрантов.

Одиннадцать субъектов РФ, расположенных в пределах Южного федерального округа (ЮФО) , имеют границы с иностранными государствами. Здесь особым фактором, способствующим проникновению на территорию России нелегальных мигрантов, является прозрачность государственной границы с Республикой Казахстан и Украиной. Например, в Волгоградской области, имеющей более 200 километров сухопутной границы с Республикой Казахстан, многие пункты пограничных автомобильных переходов расположены вне пограничной зоны, что позволяет иностранным гражданам бесконтрольно прибывать в Россию. При отсутствии действенного иммиграционного и пограничного контроля происходит практически свободное заселение российской территории мигрантами, прибывающими из сопредельных государств. С этой проблемой сталкиваются все субъекты округа, граничащие с иностранными государствами.

Отличительной особенностью пребывающих на территорию ЮФО мигрантов является их компактное поселение, что существенно влияет на социально-политическую обстановку в отдельных районах. В течение последних лет в ЮФО появились новые, не характерные для его территории, этнические группы: крымские татары, туркимесхетинцы, курды, хемшилы и другие, что довольно серьезно влияет на демографическую ситуацию в регионе.

Миграционные службы ЮФО отмечают, что большинство регионов округа практически исчерпали свою миграционную емкость. Инфраструктура округа, не рассчитанная на такую численность населения, испытывает значительные перегрузки. Высокий уровень безработицы, отсутствие постоянных источников дохода, социальная и криминогенная напряженность вынуждают многих жителей региона выезжать за его пределы в поисках работы. Это негативно влияет на кадровую ситуацию в субъектах ЮФО, ведь выезжают в основном социально активные лица в трудоспособном возрасте, среди которых много квалифицированных специалистов, что ведет к ухудшению демографической структуры населения и ослаблению научно-экономического потенциала.

Особую тревогу вызывает тот факт, что большое число незаконных мигрантов из государств ближнего зарубежья, реализовав право безвизового въезда либо нелегально проникнув на территорию России, проживают без регистрации по месту пребывания и занимаются незаконной трудовой деятельностью. Основные сферы использования труда нелегальных мигрантов – сельское хозяйство (сезонные работы), где трудятся в основном граждане Узбекистана, Таджикистана, Украины и Молдовы; в строительстве- граждане Армении, Узбекистана, Украины и Китая; Граждане Азербайджана заняты в основном торговлей на рынках продуктами питания, КНР и Вьетнама – промышленными товарами.

Наличие большого числа иностранных граждан приводит к социальной напряженности в регионе. Одной из достаточно обоснованных причин негативного отношения местного коренного населения к мигрантам является их противоправная деятельность. В течение 2006г. на территории ЮФО отмечен рост количества преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Кроме того, на территории округа более 10 лет сохраняется напряженная социально-политическая обстановка, особенно на территории Чеченской республики, Ингушетии, Северной Осетии – Алании, что не может не сказываться на миграционной ситуации в регионе. В перечисленных субъектах Федерации нелегальная миграция рассматривается, в том числе, и как фактор повышения уровня террористической угрозы.

Миграционная обстановка на территории Уральского федерального округа (УрФО) достаточно сложная, что обусловлено в основном наличием участка российско-казахстанской границы, откуда на территорию УрФО прибывает большая часть иностранных граждан. В Уральском федеральном округе находятся основные нефтегазоносные районы России, развитая промышленность, поэтому это один из крупнейших центров притяжения трудовых мигрантов. В последние годы здесь сохраняется тенденция увеличения привлечения и использования на законных основаниях иностранных работников юридическими и физическими лицами.

Большинство легальных иностранных работников в УрФО заняты в торговле и общественном питании, строительстве, промышленности (нефтегазовый комплекс, обрабатывающие производства), сельском хозяйстве. Главными экспортерами иностранной рабочей силы в округ остаются государства – участники СНГ: Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Украина и Молдова. Из стран дальнего зарубежья можно выделить Турцию, Китай, КНДР и Вьетнам.

Среди незаконных мигрантов, находящихся на территории УрФО, подавляющее большинство составляют граждане государств-участников СНГ, в первую очередь Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана. Основными сферами занятости незаконных мигрантов являются торговля, строительство, лесозаготовки. По видам экономической деятельности преобладают: в строительстве – граждане Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана; в промышленности – граждане Украины, Молдовы, Казахстана; в общественном питании – Узбекистана, Китая Кыргызстана, Армении, Азербайджана. Граждане Азербайджана и Грузии занимаются также торговлей овощами и фруктами, граждане Армении – бытовым обслуживанием населения.

Как следует из сравнения основных характеристик миграционной ситуации в рассмотренных федеральных округах, современные миграционные проблемы формируются за счет сохраняющихся проблем регулирования миграционных потоков из стран ближнего зарубежья, СНГ и несовершенства механизмов миграционной политики и средств контроля перемещения иностранцев внутри российских регионов, в первую очередь, их трудовых ресурсов. Это вносит значительные трудности в планомерное решение демографических и трудовых проблем как на региональном, так и на общероссийском уровне.

Неоднозначность роли и положения большинства мигрантов может проявляться в последовательности и даже в противоречивости принимаемых в отношении них мер миграционной политики. Эти меры должны изменяться в зависимости от масштабов миграции и состава ее потоков. Пока число мигрантов сравнительно невелико, они востребованы рынком труда и концентрируются в малонаселенных регионах, испытывающих нехватку рабочей силы, все меры должны быть направлены на их адаптацию и обустройство. Однако «в условиях нестабильной экономической конъюнктуры, усиления негативных социально-экономических и политических последствий миграции и обострения националистических чувств у местных жителей власти должны усилить меры, принимаемые к незаконно въезжающим и проживающим мигрантам, беженцам и вынужденным переселенцам». .

Регулирование миграционных процессов – это длительный процесс. По своему функциональному предназначению в российском обществе оно занимает особое место и включает несколько последовательных стадий: институциализацию, профилактику, контроль и коррекцию. Эти этапы необходимо осуществлять при помощи правовых, предупредительных, экономических и моральных методов, на основании которых должна строится миграционная политика государства. От эффективности реализации каждой из этих стадий, механизмов их осуществления зависит общая эффективность регулирования миграционных процессов в современных российских условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Миграция является одной из форм адаптации человечества к изменяющимся условиям существования. Это сложный социальный процесс. Он тесно связан с уровнем развития экономики, размещением отраслей производства в разных регионах.

К основным характеристикам, отражающим особенности миграционных потоков, можно отнести интенсивность, направление миграционных потоков, состав, мотивы перемещения мигрантов, степень легализации перемещений, степень приживаемости мигрантов, особенности размещения мигрантов по территории вселения.

Проанализировав и подробно изучив миграционные процессы на территории РФ, можно сказать, что число внутренних перемещений уменьшилось более чем на 1/3, причем отмечается более высокая миграционная активность сельских жителей по сравнению с городскими. Это обстоятельство объясняется более низкими доходами сельского населения, которое стремится в промышленные районы, сосредоточенные в основном в Европейской части России.

Причинами, вынуждающими россиян переезжать в другие регионы страны, являются: военные действия, обострение межнациональных отношений, а также причины экономического характера – потеря работы, невыплата заработной платы, а значит, и снижение жизненного уровня, отсутствие уверенности в завтрашнем дне.

Практически все принимающие регионы России в большей или меньшей степени подвержены кризису, что препятствует успешному обустройству и социальной адаптации вынужденных переселенцев.

Поскольку миграционные процессы в России имеют довольно широкий размах, переселение в столь значительных масштабах в сочетании с нерешенностью проблем жизнеобеспечения россиян достаточно негативно сказывается на социально-экономической и политической ситуации в стране.

Как внутренние, так и внешние миграционные потоки направлены преимущественно южные и центральные регионы европейской части России. Это приводит к стихийному и неконтролируемому росту населения и ухудшению криминогенной обстановки в данных регионах.

Анализ миграционных процессов в России за последнее десятилетие показывает, что проблемы с внешней незаконной миграцией продолжают оставаться острыми, а отдельные из них представляют и угрозу национальной безопасности государства.

Как следует из сравнения основных характеристик миграционной ситуации в рассмотренных федеральных округах (ЦФО, ЮФО, УрФО), современные миграционные проблемы формируются за счет сохраняющихся проблем регулирования миграционных потоков из стран ближнего зарубежья, СНГ и несовершенства механизмов миграционной политики и средств контроля перемещения иностранцев внутри российских регионов, в первую очередь, их трудовых ресурсов. Это вносит значительные трудности в планомерное решение демографических и трудовых проблем как на региональном, так и на общероссийском уровне.

Современная миграционная ситуация в Российской Федерации, являясь следствием сложной социально-экономической обстановки, свидетельствует о том, что для достижения социального процветания и экономического прогресса требуются твердая воля государства и внимание всего российского общества к достижению в стране прочного правопорядка и законности в области регулирования миграционных процессов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

I. Литература

1. Зайончковская Ж. «Миграционная ситуация в современной России»// Человек и труд. – 2005. - №6. – с. 31-37.

2. Капустин А.П. «Организационно-экономический механизм регулирования процессов миграции населения». - Н.Новгород: ВВАГС, 2000. – с. 166.

3. Костаков В. «Миграции: беда или благо?» // Экономист - 2000. – №2,

4. Красинец Е. «Миграция населения в РФ: тенденции развития и проблемы регулирования»// Власть. – 2004. - №10. – с.61-68.

5. Молодикова И. Н. «Миграционные потоки в Россию и их влияние на территориальное распределение населения»// Проблемы прогнозирования. – 1998. - №6. – с. 121-133.

6. Назарова Е.А. «Особенности современных процессов миграции»// Социологические исследования - 2000. - №7, с. 109 – 110.

7. Одарик О. «Миграционная политика в современной России»// Ученый совет. – 2006. - №10. – с. 76-78.

8. Подгорнова Н.В. «Современные миграционные процессы в России»// Российская Федерация сегодня - 2002. – №3, с. 39-43.

9. Хабриева Т.Я. «Миграция в России: о модели правового регулирования»// Журнал российского права. – 2006. - №7 с. 3-12.

10. Шереметьева Е. В. «Миграционная политика России в условиях глобализации»// Вестник МУ. Сер. 12. Политические науки. – 2004. - №5. –

11. Щербин А. Е. «Миграционные процессы в современных российских условиях: проблемы и поиски путей решения»// Социология власти. – 2007. - №5. – с. 74-79.

II. Официальные сайты

12. http://demoscope.ru

13. http://www.gks.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Из каких стран едут в Россию? [ Составлено автором на основе данных источника 13, с.31].

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Численность вынужденных переселенцев и беженцев (человек)..

| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Всего с начала регист- рации (на 1 января 2007 г.) |

в том числе | ||

| вынуж- денные пересе- ленцы (с 1 июля 1992 г.) |

беженцы (с 20 марта 1993 г.) |

||||||||||

| Всего | 271977 | 59196 | 41958 | 20504 | 4726 | 4291 | 8914 | 7177 | 118116 | 117711 | 405 |

| из них ранее постоянно проживали на территории: |

|||||||||||

| Азербайджана | 12963 | 619 | 238 | 222 | 82 | 41 | 20 | 18 | 2486 | 2468 | 18 |

| Армении | 1653 | 58 | 36 | 17 | - | 2 | 5 | 3 | 215 | 215 | - |

| Беларуси | 188 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - |

| Грузии | 10778 | 4297 | 2768 | 2801 | 2537 | 1889 | 60 | 16 | 17302 | 17202 | 100 |

| Казахстана | 88689 | 29026 | 22054 | 9692 | 828 | 348 | 224 | 110 | 42971 | 42971 | - |

| Киргизии | 17769 | 1115 | 1307 | 832 | 85 | 35 | 14 | 10 | 2879 | 2879 | - |

| Латвии | 5427 | 106 | 51 | 30 | 10 | 6 | 2 | 4 | 472 | 472 | - |

| Литвы | 719 | 22 | 34 | 26 | 6 | 1 | 1 | 8 | 82 | 82 | - |

| Республики Молдова | 2688 | 509 | 540 | 236 | 12 | 8 | 5 | 3 | 944 | 943 | 1 |

| России | 34871 | 9712 | 4440 | 1199 | 414 | 1522 | 8380 | 6876 | 23827 | 23827 | - |

| Таджикистана | 26982 | 3387 | 1794 | 940 | 256 | 161 | 58 | 27 | 9179 | 9169 | 10 |

| Туркмении | 4574 | 279 | 216 | 109 | 29 | 33 | 17 | 6 | 1133 | 1133 | - |

| Узбекистана | 59212 | 9352 | 7952 | 4174 | 410 | 201 | 94 | 54 | 15582 | 15575 | 7 |

| Украины | 2262 | 392 | 328 | 146 | 8 | 2 | 5 | 8 | 519 | 517 | 2 |

| Эстонии | 3171 | 127 | 56 | 30 | 15 | 2 | 6 | - | 244 | 244 | - |

| на другой территории или территория не указана | 31 | 195 | 144 | 50 | 34 | 40 | 23 | 34 | 274 | 7 | 267 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Компоненты прироста (убыли) населения России, тысяч человек..

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Основные особенности современных миграционных потоков в России

| Характерные черты | Миграционные потоки | ||

| Внутренние | Внешние: между Россией и странами. | ||

| Ближнего зарубежья | Дальнего зарубежья | ||

| 1.Интенсивность миграционных потоков | Сокращение перемещений населения | Волнообразный характер; снижение интенсивности потоков | В начале 90-х гг. увеличение потоков мигрантов, но затем сокращение, особенно после августа 1998 г. |

| 2. Направление миграционных потоков | 1992 г. – инверсия в миграциях «город– село»; отток с севера и востока страны в старообжитые районы | Приток мигрантов из всех бывших союзных республик в Россию | Приток в основном из стран Центральной и Юго-Восточной Азии (Китай, КНДР, Вьетнам), а также Турции, бывших соц. Стран; отток в основном в США, германию, Израиль |

| 3. Состав мигрантов | Семейная миграция; пониженная доля мигрантов в трудоспособном возрасте; достаточно квалифицированные кадры | Семейная миграция; сложный неоднородный состав; преобладает русское и русскоязычное население; возрастной состав мигрантов прогрессивнее, чем возрастной состав местного населения; в основном высококвалифицированные кадры | Резкое преобладание мигрантов трудоспособного возраста; уровень квалификации выезжающих выше уровня квалификации въезжающих |

| 4. Мотивы перемещения мигрантов | Экономические (преобладание вынужденной) | Этнополитические (резкое преобладание вынужденной) | Экономические, социальные |

| 5. Степень легализации | ___ | Низкая | Средняя |

| 6. Степень приживаемости мигрантов | Низкая | Низкая (почти половина мигрантов транзитные) | Средняя |

| 7.Особенности размещения мигрантов на территории России | Концентрация в регионах наиболее глубокого промышленного кризиса, с высокой безработицей, но развитым частным сектором экономики | Концентрация в регионах развития частного сектора экономики и в приграничных районах | Концентрация в регионах с развитой инфраструктурой привлекательных для иностранных инвесторов, и в приграничных районах |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

1. Понятие миграции

Заключение

Список литературы

Введение

Под миграцией населения (от лат. migratio -- переселение) понимается перемещение людей (мигрантов) через границы тех или иных территорий с переменой места жительства навсегда или на более или менее длительное время. Ученые рассматривают миграционное движение как «совокупность всех территориальных перемещений населения, которые в конечном счете определяют характер расселения, плотность, сезонную и маятниковую подвижность населения».

По мнению демографов, у миграции как общественного явления есть три параметра:

Перемена индивидом координат своего пребывания (т. е. перемещения);

Намерение индивида улучшить свое материальное и (или) социальное положение;

Стремление индивида обжиться на новом месте и считать.

Основными причинами, вызывающими миграцию, являются:

Политические (в результате смены формы государственного правления, политических переворотов);

Социально-экономические (перемещения в поисках работы, | «утечка мозгов» -- выезд людей интеллектуального труда);

Природные (перемещения людей из-за стихийных бедствий);

Экологические (радиационное заражение в результате аварии на Чернобыльской АЭС привело к значительным миграционным процессам);

Религиозные (преследование католиками протестантов и переселение последних в США, Австралию, Канаду);

-- национальные (бегство граждан из-за национальных преследований).

В первой части работы рассматривается понятие миграции, а также ее виды, а именно внешняя миграция и внутренняя миграция.

Во второй части работы описана миграционная ситуация в России.

1. Понятие миграции

внутренняя внешняя миграция

Миграции (от латинского «migratio») -- перемещения людей между отдельными территориями и поселениями, связанные с постоянной, временной или сезонной переменой ими места жительства. Главная причина миграций -- экономическая, но значительную роль также играют политические, национальные, религиозные и другие причины. Формы миграций весьма многообразны: ежедневно сотни миллионов людей участвуют в маятниковых (челночные) трудовых поездках, обусловленных большим расстоянием между местами жительства и работы людей, велик размах сезонных перемещений, связанный с сезонной работой, поездками на отдых и лечение, туризмом, а также религиозных паломничеств к святым местам.

Миграции населения - ведущая причина важнейших изменений, произошедших в расселении людей на Земле за последние столетия.

Внешняя миграция подразделяется на эмиграцию -- выезд граждан из своей страны в другую страну на постоянное жительство или длительный срок, и иммиграцию -- въезд граждан в другую страну на постоянное жительство или длительный срок.

Отдельно выделяется внешняя трудовая миграция. Она означает добровольное перемещение на законном основании людей, постоянно проживающих на территории государства, за границу, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих вне пределов государства, на его территорию с целью осуществления ими оплачиваемой трудовой деятельности; субъектами внешней трудовой миграции (трудящимися-мигрантами) являются лица, которые занимались, занимаются или будут заниматься оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданами которого они не являются.

Внутренняя миграция-- перемещение населения по территории страны. Внутренняя миграция может быть добровольной, вынужденной и насильственной.

Миграция может быть возвратной и безвозвратной, а также законной и незаконной.

Возвратная миграция -- переселение на достаточно длительный, но ограниченный срок.

Безвозвратная -- переселение с окончательной сменой постоянного места жительства.

Законная миграция -- въезд, переселение и пребывание на территории страны, осуществленные в соответствии с нормами, существующими в ее законодательстве.

Незаконная миграция -- въезд на территорию того или иного государства, пребывание на этой территории, а также выезд с нее иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением законодательства данной страны, регулирующего порядок въезда, пребывания, транзитного проезда и выезда иностранных граждан, произвольное изменение ими своего правового положения в период нахождения на территории государства.

Возможно сочетание различных видов миграции, например, одновременно внешней и маятниковой, когда мигранты -- фрондильеры, т. е. люди, которые живут в одной стране, а работают в другой и ежедневно пересекают по пути из дома на работу государственную границу (много таких мигрантов в западноевропейских странах).

2. Особенности миграции в России

Россия вышла на третье место в мире по уровню миграции. Основной нацией в России являются русские -- более 115 млн. человек, или 79 % от общей численности. Однако, за последние 50 лет русских в России стало меньше на 5 миллионов.

Легальная иммиграция в Россию, за последние годы, стабилизировалась: ежегодно к нам приезжает примерно 300 тыс. человек. Основной людской поток -- это 2/3 -- идет из Средней Азии (большая часть из Казахстана). Каждый пятый приезжий -- с Украины.

По оценкам МВД, в России расквартирована нелегальная трудовая армия численностью свыше 5 млн. человек. На Дальнем Востоке количество приезжих китайцев на российской территории составляет от 2-2,5 до 5-10 млн. человек. Приезжие находят заработок не только в Приморье, но и в крупных промышленных городах.

Мигранты вливаются в экономическую жизнь страны, так по опубликованным данным, в 2002 году выходцы из трех закавказских республик вывезли из московского региона на свою родину почти 10 млрд. долларов. Приезжие целиком оккупировали некоторые отрасли: общественный транспорт, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, торговлю. Все торговые пути -- кровеносная система страны -- намертво схвачены нерезидентами.

Привнося элементы своей культуры, мигранты размывают культуру традиционного общества, в будущем это может повлечь за собой требования присутствия своих представителей в органах власти, затем предоставления автономности, а в дальнейшем, возможно, и присоединения к исторической родине.

В прошлом году приезжие компенсировали всего 10 % естественной убыли населения, поэтому мнение о том, что миграция спасет Россию -- не верно.

Вероятнее всего, при сохранении этой ситуации в России количество коренных жителей России по-прежнему будет уменьшаться, а браков с приезжими, будет немного. Через 20-30 лет население России может стремительно сократиться: каждый третий окажется пожилым человеком, тогда придётся нанимать иностранных рабочих, которые могут растворить, а потом и смыть традиции, культуру, историю и весь русский народ.

Внутренняя миграция

В последние годы в России произошла смена основного направления миграционных потоков - начался выезд населения из регионов Севера и Востока страны, наиболее богатых сырьевыми ресурсами, до этого многие десятилетия притягивавших переселенцев из других частей России и республик бывшего СССР. Наиболее значительные миграционные потери эти территории понесли в 1992 г., когда в связи с распадом СССР их покинули многие работавшие здесь выходцы из Украины и Белоруссии. Всего с 1992 по 1999 гг. районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности потеряли за счет миграционного оттока почти 7% населения. В целом население сократилось в 66 субъектах Российской Федерации из 89. Наибольшая убыль - в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, к примеру, на Чукотке население сократилось втрое по сравнению с 1989, в Магаданской области - вдвое.

В целом миграционное движение в 1992-2006 способствовало дальнейшему перераспределению населения по территории страны, его преимущественной концентрации в южных и юго-западных регионах и обезлюдению северных и восточных российских окраин. Плотность населения России неравномерна: в азиатской части, занимающей 75% территории страны, проживает всего 22% населения (2,5 человека на 1 кв. км. при средней плотности - 8,7). Это можно считать уже устоявшейся тенденцией.

Снижение объемов внутренней миграции в России в последние годы рождает все больше вопросов. Помимо того, что сокращение идет одинаковыми год от года темпами, не очень понятно, почему оно вообще сокращается. За сокращение внутренней миграции выступают следующие факторы:

1. Отсутствие устойчивых точек роста и внятных экономических перспектив развития регионов не дает явных стимулов экономической миграции.

2. Постепенно идущее изменение возрастной структуры населения России в сторону сокращения доли молодежи и роста доли населения в пред пенсионном и пенсионном возрастах ведет к сокращению контингентов наиболее активных в миграционном отношении групп населения.

3. Несмотря на рост числа высших учебных заведений и доли студентов среди молодежи, учебная миграция теряет значение рычага межрегионального перераспределения населения, все больше студентов переориентируются на учебу в своем городе или областном центре.

4. Сохраняется ненормальная, почти крепостная привязанность человека к жилью, давно изжитая в развитых странах. Действующая де-факто система прописки (ныне - регистрации), служит ощутимым препятствием при приеме на работу лиц, этой регистрации не имеющих, как из числа иностранных граждан, так и россиян.

5. Кроме того, наличие работы, даже нормально по российским меркам оплачиваемой, не дает возможности людям арендовать жилье или делать сбережения с целью его приобретения.

6. Развитие форм временной, коммерческой, "челночной" миграции, которая позволяет части семей получать средства к существованию путем работы на временной основе в другом городе или регионе. Это ведет к определенным сложностям в жизни трудовых мигрантов, но позволяет им осуществлять трудовую деятельность, избегая затрат на переезд всей семьи. Трудовая миграция, в отличие от переселения, не предполагает смены постоянного места жительства, по крайней мере на первоначальном этапе.