Международная миграция рабочей силы (12) - Реферат. Глобальная миграция (откуда, кто и куда мигрирует)

Если мир или, по крайней мере, наиболее развитая его часть не перейдет к межгосударственному регулированию миграционных процессов, то может усилиться глобальная нестабильность: на миграционные потоки в развитые страны последует ответная реакция в виде усиления ксенофобии и воинственного национализма. Под угрозу может быть поставлено будущее Евросоюза и интеграционных процессов, инициируемых Россией на постсоветском пространстве. Пострадает мировая экономика, переживающая и без того нелегкие времена. Самой большой удар придется по мировому Югу. А это спровоцирует дополнительные волны переселения из слаборазвитых стран на мировой Север.

Может ли действующая ныне система регулирования межстрановой миграции управлять этим процессом? На этот вопрос можно дать только отрицательный ответ: нынешняя система регулирования декларативно-рекомендательная. Именно поэтому она не смогла даже смягчить негативные тренды, которые развиваются несколько последних десятилетий. Не смогли переломить эти тренды и национальные институты регулирования въездной миграции. Поэтому миграционная тематика должна стать одной из центральных в повестке дня такого института, как глобальное управление (Global Governance или World Governance).

Глобальное управление необходимо, как отмечают эксперты European University Institute 1 , потому, что мир стоит перед лицом множества комплексных проблем, которые имеют глобальное измерение и не могут быть эффективно решены на государственном уровне. К числу этих проблем относятся: нестабильность мировой экономики и финансовой системы, изменение климата, рост бедности, гуманитарные кризисы, терроризм, конфликты. Ни один актор - межгосударственная организация, национальное правительство, частная компания - не могут в одиночку заниматься глобальными проблемами. Требуются согласованные совместные действия.

Какими должны быть шаги на пути создания эффективных наднациональных институтов регулирования миграции? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть глобальные миграционные потоки, а также сложившуюся нормативно-правовую базу регулирования миграции как международного процесса.

Миграция как глобальный процесс

В истории человечества известно несколько типов миграционных потоков.

Бесконфликтная миграция. В доисторическую эпоху, от которой не осталось никаких письменных свидетельств, люди передвигались на большие расстояния и занимали незаселенные территории. Поэтому, как правило, миграция не была связана с конфликтами между пришлым и аборигенным населением, ведь последнего просто не было. Именно таким образом люди заселили Австралию, пришли на Американский континент. В результате уже к 3 - 4 тыс. до н. э. на Земле практически не осталось сколько-нибудь значительных пустующих территорий (кроме малопригодных для жизни Антарктиды и приполярных регионов Северного полушария).

Захват уже заселенных территорий. Быстрый рост численности того или иного этноса, которому становились тесны границы обитания, вызывал мощные миграционные потоки на уже заселенные территории. Это становилось причиной войн и этнических конфликтов. В результате так называемого Великого переселения народов в 1 тыс. н. э. этническая карта Европы радикально изменилась: римлян и ассоциированных с ними народов Римской империи потеснили германцы, славяне, угры (венгры).

В XV в. в Америку пришли европейцы, которые затем привезли в качестве рабов жителей Черной Африки. Чуть позже европейцы пришли в Австралию и Южную Африку. Заселение европейцами новых континентов сопровождалось уничтожением значительной части аборигенного населения и порабощением оставшейся его части.

Стабилизация глобальной миграции в XIX - начале XX в. Стабилизация была обусловлена, прежде всего, произошедшим к тому моменту разделом мира между крупнейшими колониальными державами (Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия, Германия, Россия), которые обеспечили высокую степень управляемости на подвластных им территориях. Относительно крупные миграционные потоки шли из Европы в США, Канаду, Австралию и ряд стран Южной Америки. Так, с 1846 по 1939 г. из Европы в США эмигрировало 38 млн человек, в Канаду - 7, в Австралию - более 2, Аргентину - 7 и Бразилию - 4,6 млн человек (Костин, 2001). Но впервые в мировой истории это был регулируемый поток, ставший частью целенаправленной политики перечисленных государств по увеличению численности собственного населения. Начали использоваться иммиграционные правила, отсев нежелательных переселенцев и т. п.

Усиление миграции после Второй мировой войны. Для этого был ряд причин. Во-первых, начала распадаться колониальная система и к концу 1950-х годов от нее фактически ничего не осталось. Появились десятки новых независимых государств в Африке и Азии, а бывшие метрополии взяли на себя обязательства патронировать их (обучать местные элиты и облегчить визовый режим для жителей бывших колоний). Во-вторых, послевоенное восстановление и быстрый рост экономики большинства стран Западной Европы потребовал дополнительных рабочих рук. В-третьих, США, Канада, Австралия, Южная Африка, к которым позже присоединился Израиль, продолжили принимать мигрантов из Европы.

Так, в США был принят более либеральный для приезжающих миграционный закон и отменены квоты по национальным признакам: с 1946 по 1963 г. количество иммигрантов достигло 4,3 млн, в том числе более 2,9 млн - из Европы. Практически в тот же период, с 1948 по 1963 г., Канада и Австралия приняли более чем по 2 млн человек, Южная Африка - 1,5 млн, а Израиль - свыше 1 млн (Костин, 2001).

В отличие от США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, возникших как продукт относительно недавних переселений на постоянное место жительства с получением, как правило, гражданства, в Западной Европе сложилось два миграционных потока: с получением гражданства и для пребывания на время учебы и работы.

За 1950 - 1979 гг. в Западную Европу переехало около 10 млн человек. К началу 1974 г. во Франции и ФРГ трудилось 2,5 млн иностранных работников (10 - 12% всей рабочей силы), в Швейцарии на всех неквалифицированных и тяжелых работах были заняты иностранцы (30% рабочей силы) (Костин, 2001).

Между этими двумя миграционными потоками не было четкой границы: многие из тех, кто приезжал на время, оставались на длительный срок, получали вид на жительство или гражданство. Подавляющее большинство мигрантов приезжали из слаборазвитых стран в поисках источников существования и/или из-за (кровопролитных) внутриполитических конфликтов. Относительно мягкое миграционное законодательство способствовало тому, что приезжающие оставались в западноевропейских странах.

Необходимо отметить, что сформировавшиеся в этот период институты регулирования миграции носили исключительно национальный характер. Попытки межгосударственного управления миграцией носили рекомендательный и декларативный характер (см. ниже).

Изменение глобальной миграции в конце XX в. Во-первых, масштабы международной миграции серьезно увеличились и эта тенденция усиливается.

Так, по оценкам специалистов ООН, численность международных мигрантов 2 к 2010 г. достигла 214 млн человек, или 3,1% численности населения мира. По сравнению с 1990 г. число международных мигрантов увеличилось на 58 млн (Щербакова, 2012).

Во-вторых, произошла концентрация миграционных потоков: их целью стало относительно ограниченное число государств.

Так, в 10 странах с наибольшим числом международных мигрантов (уроженцев других стран) сосредоточено около 52% их общей численности, в том числе 21% в США (42,8 млн человек). За США со значительным отрывом следуют Россия (12,3 млн человек), Германия (10,8), Саудовская Аравия (7,3), Канада (7,2), Франция (6,7), Великобритания (6,5), Испания (6,4), Индия (5,4) и Украина (5,3 млн человек) (Щербакова, 2012).

В-третьих, появились новые центры притяжения миграционных потоков: Россия, а также быстро разбогатевшие арабские страны (ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн). В-четвертых, начала давать сбои политика адаптации и интеграции мигрантов (прежде всего тех, кто получает разрешение на постоянное проживание, а затем и гражданство) в принимающем обществе.

Это наглядно продемонстрировали открытые конфликты во Франции. Это отражается и на принимаемых в последнее время правилах и решениях, ужесточающих въезд и правила пребывания мигрантов (например, высылка из Франции большой группы румынских и болгарских цыган, запрет на строительство минаретов в Швейцарии), и на результатах выборов - растет число сторонников партий, выдвигающих требования ограничить миграцию (Нидерланды, Швеция, Бельгия, Франция, Финляндия).

В-пятых, рост нелегальной иммиграции. Оценить ее реальные масштабы практически невозможно. Различные косвенные методы позволяют дать лишь приблизительные оценки.

Так, по оценкам ООН, ежегодно от 2,5 млн до 4 млн человек пересекают межгосударственные границы нелегально. Ряды нелегальных иммигрантов пополняют лица, въехавшие в страну на законном основании, но затем оставшиеся в ней, нарушив условия пребывания. По разным данным, численность нелегальных иммигрантов в мире составляет от 10 до 15% численности «классических» международных мигрантов. В США нелегальных иммигрантов насчитывается от 10 млн до 15 млн человек, в странах Западной Европы - от 5,6 млн до 8,4 млн человек, в России - от 3,5 млн до 5 млн человек, в Японии - от 0,3 млн до 1 млн человек, на Ближнем Востоке - от 1 млн до 3 млн человек, в Южной Америке - от 1,5 млн до 6 млн человек (Алешковский, Ионцев, 2008). К числу причин такой ситуации можно отнести относительно либеральные въездные правила в ряде стран, которые позволяют мигрантам на законных основаниях приезжать туда, а затем оставаться в нелегальном статусе (например, США) и заниматься нелегальной трудовой деятельностью (например, Россия). В то же время ужесточение правил въезда в большинство европейских стран не останавливают мигрантов, они въезжают нелегально.

Таким образом, постепенно регулируемая международная миграция уступила место стихийным процессам, которые повлекли за собой конфликты.

Миграция: повестка дня на завтра

Как могут измениться глобальные миграционные потоки в ближайшие годы? Перспективы развития мировой экономики, политики, а также других аспектов общественной жизни, в том числе и миграция населения, были сформулированы Институтом мировой экономики и международных отношений РАН в рамках «Стратегического глобального прогноза 2030». Изменения в миграционных потоках, по мнению экспертов, будут объясняться глобальными процессами. Так, традиционное деление стран на развитые и развивающиеся уже не будет соответствовать реальному положению дел.

Кроме развитых государств, на мировой карте мы видим страны так называемой «мировой середины» - это еще недавно слаборазвитые страны, успешно повышающие свой статус (Бразилия, Мексика, ЮАР, ведущие страны АСЕАН). Формируется группа стран, надолго отставших в своем развитии и не находящих внутренних ресурсов для модернизации (ряд государств Африки и Латинской Америки, а также экономически отсталая часть Южной и Юго-Восточной Азии) (Дынкин, 2011, С. 25). С точки зрения международной миграции это означает, что сохранится достаточно много стран, в которых местная рабочая сила не будет обеспечена даже минимально приемлемым трудовым доходом. Согласно данным Международной организации труда, сегодня в мире 200 млн человек трудоспособного возраста не имеют работы. Более трети безработных - 75 млн - моложе 25 лет, большинство из них живет в Юго-Восточной Азии и Африке южнее Сахары. Армия безработных в этих регионах увеличится на 5,1 млн человек в 2013 г. и на 3 млн - в 2014 г. (ILO, 2013). Эти люди будут искать способы перебраться в более, точнее, в наиболее развитые страны. Однако упомянутая выше «мировая середина» вряд ли станет целью этих потоков, поскольку в таких странах, как правило, сохранится избыток собственной, в значительной части неквалифицированной, рабочей силы.

Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что и в ближайшие десятилетия принципиально не изменятся ни масштабы, ни направления международных миграционных потоков 3 . Какие возможны последствия, если не изменится сложившаяся институциональная среда регулирования международной миграции?

Говорить о том, что в мире сложилась система межстранового регулирования миграционных процессов, не приходится. Есть ряд концептуальных, но декларативных документов и чрезвычайное разнообразие подходов к этой проблеме в каждой конкретной стране. При этом в фокусе рассмотрения остаются три основные проблемы:

- прием беженцев из стран, в которых происходят военные конфликты;

- борьба с межстрановой торговлей людьми;

- регулирование временной трудовой миграции.

Для решения первых двух проблем в 1951 г. в системе ООН была создана Международная организация по миграции (MOM). Сейчас в эту организацию входят 146 государств, еще 13 стран имеют статус наблюдателей. Отделения MOM действуют более чем в 100 странах, через которые оказывается техническая помощьь, где дают консультации на базе двусторонних соглашений со странами-членами.

Деятельность MOM в России осуществляется на основе «Соглашения о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и Международной организацией по миграции» по следующим направлениям: прямая помощь переселенцам в процессе переезда и интеграции на новых местах проживания; организация чрезвычайных мероприятий для помощи переселенцам в Северокавказском регионе; техническая и экспертная помощь в управлении миграцией и разработке законодательства; совершенствование пограничного и иммиграционного контроля; противодействие торговле людьми, в том числе женщинами и детьми, с целью сексуальной эксплуатации; проведение информационных кампаний по предотвращению незаконной миграции; возвращение в места выезда граждан третьих стран, находящихся в бедственном положении в России; исследовательские программы, направленные на решение проблем в области миграции; медицинская помощь мигрантам; помощь в добровольном возвращении; программы компенсаций жертвам нацистских преследований и другие программы.

В 1951 г. ООН была принята базовая Конвенция о статусе беженцев, которая вводит базовые условия для определения категорий мигрантов, подпадающих под действие этой Конвенции, а также описывает их основные права в странах приема.

ООН уделяет большое внимание самой варварской форме меж-страновой миграции - торговле людьми. В 2000 г. был принят специальный Протокол, но в нем не предусмотрены конкретные механизмы межстранового сотрудничества, обязательные для исполнения всеми государствами, которые подписали этот документ.

Международная организация труда (МОТ) приняла несколько конвенций, касающихся положения трудовых мигрантов 4 . В 1990 г. ООН приняла акт, регулирующий трудовую миграцию, - Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Однако и в этих документах, имеющих декларативный и рекомендательный характер, речь идет о положении трудящихся-мигрантов на национальных рынках труда, а не о механизмах регулирования межстранового перетока рабочей силы. Страны - члены ОЭСР создали SOPEMI (Систему постоянного наблюдения за миграцией) с целью сбора и анализа статистики.

Если говорить о постсоветском пространстве, где миграционные потоки носят массовый характер, то в рамках СНГ 15 апреля 1994 г. было заключено Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов в странах СНГ. Его ратифицировали все участники, кроме Узбекистана. Однако этот документ также носит декларативный характер и не регулирует реальные миграционные процессы на постсоветском пространстве.

Также практически отсутствует межгосударственная координация нелегальных миграционных потоков, волны которой продолжают захлестывать прежде всего европейские страны. Ее нет даже на уровне деклараций. Если положение не изменится, то увеличится миграционное давление на страны «золотого миллиарда», а также на Россию и арабские государства Персидского залива, что приведет к негативным последствиям (Алешковский, Ионцев, 2006).

Речь идет о развитии и поддержании неформального сектора экономики, поскольку использование труда нелегальных мигрантов создает необоснованные конкурентные преимущества компаниям, которые нанимают их на работу, по сравнению с компаниями, которые этого не делают; о формировании неконтролируемого рынка товаров и услуг, о развитии в нем теневых сегментов и искажении системы взаимоотношений между субъектами рынка и государством, о торможении развития эффективного цивилизованного рынка труда, о расширении связей с контрабандными операциями, проституцией, распространением наркотиков и другими преступными видами деятельности, о расширении практики неуплаты налогов с получаемых мигрантами доходов. В ряде случаев нелегальная миграция даже ведет к увеличению налогового бремени на титульное население, поскольку бюджету приходится нести дополнительные расходы на социальное обеспечение такого рода мигрантов, обучение их детей, на общественную безопасность, содержание новых тюрем и т. д.

Кроме этого, на нелегальных мигрантов не распространяется положение о минимальном размере оплаты труда, что может привести к снижению среднего уровня оплаты труда неквалифицированных работников, а работодатели могут игнорировать требования обеспечить охрану здоровья и соблюдение техники безопасности. Как следствие, могут возрасти производственный травматизм и смертность. По прибытии нелегальные мигранты не проходят медицинское обследование на предмет наличия заболеваний или вирусов; их возможности обращаться в органы здравоохранения в стране пребывания также в значительной степени ограничены. В то же время они подвержены риску заболеть в пути, особенно если их перевозят нелегально или принудительно, из-за антисанитарных условий проживания, тяжелых условий труда и чрезмерной трудовой эксплуатации. Последнее может иметь серьезные медицинские последствия, поскольку болезни будут распространяться среди населения принимающей страны.

При ограниченных возможностях легализации и постоянной угрозе депортации многие мигранты вынуждены жить на нелегальном положении и рискуют стать объектом преступлений, в том числе коррупционных.

Рост нелегальной миграции ведет к образованию общин с большой культурной и этноконфессиональной дистанцией по отношению к местному населению, которые часто не интегрируются в принимающее общество. Негативное отношение к нелегальным мигрантам может привести к расколу в обществе, если такое восприятие распространится и на лиц, прибывших в страну на законных основаниях.

Все это повысит вероятность открытых конфликтов на межнациональной, межрасовой и межконфессиональной почве в наиболее развитых странах. И, как следствие, возрастет влияние националистических, мигрантофобских партий, которые могут даже получить большинство в некоторых европейских парламентах, и, соответственно, будут ужесточены страновые миграционные режимы.

Однако, как показывает практика последних лет, такого рода ужесточение, во-первых, неэффективно и только приводит к росту нелегальной миграции и, во-вторых, входит в противоречие с демографическими и социальными реалиями развитых стран - депопуляцией и старением титульного населения, его нежеланием занимать непрестижные (но необходимые) рабочие места.

Законы, прямо направленные на борьбу с нелегальной иммиграцией и нелегальной занятостью, в последние годы были приняты практически во всех развитых странах - в 1986, 1990 и 2007 гг. в США, в 1988-1990 гг. в Италии и Испании, в 1999 г. в Великобритании, в 2002 г. в Германии. Даже Япония с ее жестким миграционным регулированием и островным положением не может эффективно бороться с нелегальной миграцией 5 .

Характерен пример России, которая стала одним из центров притяжения мигрантов. В нашей стране сейчас находится от 3 млн до 5 млн трудовых мигрантов (Грицук, 2012). При этом, согласно утвержденной правительством квоте, в 2012 г. должны были получить легальный статус лишь 1,7 млн 6 .

В среднем по России в 2012 г. доля только легальной иностранной рабочей силы в общей численности занятых составляла 2,4% 7 . С учетом нерегулируемой трудовой миграции доля иностранной рабочей силы может приближаться к 10% общей численности занятых в России, что примерно соответствует доле иностранных работников в таких странах Европы, как Германия и Австрия (ЮНФПА, 2010).

Однако за этими средними цифрами скрывается значительное присутствие иностранных работников в целом ряде сфер, где трудно надеяться на разработку и внедрение прорывных трудосберегающих технологий: в торговле, общественном питании, помощи по дому, строительстве, жилищно-коммунальном, сельском и лесном хозяйстве. В частности, в российском строительстве доля инностранцев, занятых на производстве, - только по легальным работникам - равняется 16% (Вишневский и др., 2010), а с учетом нелегалов - в несколько раз больше. Как показали опросы, в 2009 г. значительное число работодателей привлекало иностранную рабочую силу (табл.).

Ситуация осложняется тем, что многие временные трудовые мигранты, прошедшие процедуры легализации, хотели бы остаться в стране прибытия на постоянное место жительства, но далеко не каждому из них это удается и, не желая возвращаться на родину, они пополняют число «нелегалов».

Таблица

Доля предприятий, привлекавших в 2009 г. иностранных работников, по основным видам деятельности и сегментам бизнеса

(% от общего числа респондентов)

|

Малый бизнес |

Средний бизнес |

Крупный бизнес |

В среднем |

|

|

Строительство |

27,5 |

29,6 |

27,0 |

28,3 |

|

Транспорт и связь |

21,9 |

30,3 |

22,4 |

|

|

Обрабатывающее производство |

17,9 |

19,3 |

25,0 |

21,2 |

|

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |

23,1 |

50,0 |

16,9 |

|

|

Оптовая и розничная торговля, ремонт |

16,0 |

18,2 |

11,6 |

С начала XXI века произошли существенные изменения в глобальной миграции. Масштабы международной миграции серьезно увеличились, и эта тенденция усиливается. Происходит перенаправление миграционных потоков, появляются новые центры миграции. По данным ООН, численность международных мигрантов (уроженцев других стран) к 2010 г. достигла 214 миллионов человек, это на 58 миллионов больше чем в конце ХХI века. В общем, примерно 3,1% населения Земли – это мигранты. В основные миграционные потоки вошло ограниченное число государств. В 10 странах с наибольшим числом мигрантов сосредоточено примерно 52% их численности. Таким образом, в США 21% или 45,8 миллионов человек. Далее, со значительным отставанием идут Россия (11,3 млн.), Германия (10,8 млн.), Саудовская Аравия (7,3 млн.), Канада (7,2 млн.), Франция (6,7 млн.), Великобритания (6,5 млн.), Испания (6,4 млн.), Индия (5,4 млн.) и Украина (5,3 млн.).

Возникли новые центры миграционных потоков, это Россия и быстро разбогатевшие арабские страны (ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн). В данных странах миграция в основном трудовая. Выросла нелегальная иммиграция, её реальные масштабы оценить невозможно. Однако ООН сообщает, что ежегодно 3-4 млн. человек пересекают границы нелегально. В основном это лица, въехавшие в страну на законном основании, но оставшиеся в ней с нарушением легального пребывания. Численность нелегальных мигрантов составляет 15% от численности законных международных мигрантов.

Статистика

По прогнозам миграционного департамента ООН, к 2050 году количество мигрантов в мире достигнет 405 миллионов человек. Цифры по международной миграции в основном компилирует ООН, принимая во внимания все факторы миграции, от трудовой до политической, плюс беженцы.

Самыми крупными в мире миграционными коридорами стали Мексика - США с 13 млн. мигрировавших, Россия - Украина с 3,5 млн. мигрантов, Украина - Россия с 2,9 млн, а также Казахстан - Россия с 2,5 млн., Таджикистан – Россия с почти 2 миллионами в основном трудовых мигрантов.

Но, официальные данные о миграции населения Земли часто не показывают полную картину процессов. Например, не считаются мигрантами интерны и студенты, прибывшие в другую страну для прохождения обучения, или туристы, которые могут въехать в страну по туристической визе, и незаконно трудоустроиться. Еще, никто не учитывает мигрантов, которые не регистрируются, хотя, целью их въезда является трудоустройство в стране назначения.

Причины миграции

Главной причиной международной миграции является экономическая. Большая разница в уровне оплаты за свой труд, за одинаковую работу в разных странах. Нехватка специалистов определенных профессий в некоторых странах повышает заработную плату для этой профессии, что стимулируют приток мигрантов.

Но часто миграция обусловлена такими причинами как войны (эмиграция из Ирака, Боснии, Афганистана, Сирии в США, Великобританию и Европу, из Украины в Россию и Европу), политические конфликты и природные катаклизмы.

Большое количество трудовых мигрантов принимают страны-экспортёры нефти на Ближнем Востоке, в которых более 70 % рабочих составляют иностранцы. Также высокий показатель миграционного сальдо у стран Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Венесуэла), Юго-Восточной Азии (Сингапур, Гонконг, Япония), Африки (ЮАР), и Израиля, который имеет миграционный поток из России. Поставщиками рабочей силы на мировом рынке в настоящее время являются Индия, Пакистан, Вьетнам, Алжир, Мексика, Ирландия, Турция, почти всё СНГ.

Сообщающиеся сосуды

Всегда там, где чего-то не хватает, будет пополняться оттуда, где это в избытке. С одной стороны сосуда наиболее населенные регионы мира – Азия (около 4 миллиардов человек) и Африка (около 1 миллиарда). В числе пятнадцати стран-лидеров по численности населения насчитывалось 11 развивающихся стран, в том числе наиболее крупными являются Китай и Индия, в которых живут более 1 млрд. человек. Просто огромное население сосредоточено в Индонезии, Бразилии, Пакистане, Нигерии, Бангладеш, Мексике, Филиппинах, Вьетнаме и Эфиопии вместе взятых.

В 2050 г. в развивающихся странах будет проживать уже более 86% населения мира. В самых бедных из развивающихся стран в ближайшие двадцать лет население может удвоиться за счет высокой рождаемости.

С другой стороны сосуда крупные экономики мира с низким приростом населения или с отрицательным приростом. Например, самой крупной из экономически развитых стран по численности населения являются США 317 млн. человек), здесь также отмечается менее интенсивный, но рост населения, как за счет естественного движения, так и за счет миграции. Благодаря восходящей динамике численности населения США сохранят третье место в мире по численности населения вплоть до 2050г.

Во многих экономически развитых странах численность населения начала сокращаться или начнет сокращать в обозримой перспективе. Например, в Японии население сократится на 16 млн. человек в ближайшие двадцать лет. Аналогичные тенденции отмечаются в странах Западной Европы. Например, население Германии уменьшится на 4 млн. человек. Также сократится население в Австрии, Бельгии, Финляндии, Франции, Греции, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швейцарии.

При таком раскладе сил миграция еще долго будет однопотоковая из Азии, Африки в Европу и Северную Америку.

Глава 1. Миграция населения как фактор социально-экономического развития территории……………………………5

1.1 Миграция населения: понятие, виды, функции………………………5

1.2 Внешняя миграция населения как фактор развития территории……………………………………………………………………….10

1.3 Отечественный и зарубежный опыт оценки миграционных процессов…………………………………………………………………………16

Глава 2. Регулирование внешней миграции населения как фактора социально-экономического развития Оренбургской области…………………………………………………..23

2.1 Особенности социально-экономического развития Оренбургской области……………………………………………………………………………23

2.2 Характеристика миграционных процессов в Оренбургской области……………………………………………………………………………28

Заключение

Список литературы

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

ВВЕДЕНИЕ

На социально-экономическое положение и развитие любой территории, в том числе и Оренбургской области, оказывает влияние большое количество различных факторов. Это и геополитическое положение региона, и его природно-ресурсный потенциал, и уровень развития производительных сил, и особенности демографического развития и многое другое. Среди этих факторов выделяется миграция населения, которая представляет собой сложный социально-экономический процесс, прямо или косвенно связанный практически со всеми сторонами жизни общества.

Значение миграции, особенно такого её вида, как внешняя миграция, для Оренбургской области особенно возросло в последние годы. После распада СССР изменилось геополитическое положение области. Из внутренней территории она превратилась в приграничную. Вместе с этим произошли изменения и в характере миграционных процессов, происходящих на территории области. Сюда хлынул поток мигрантов из бывших союзных республик. Это не могло не отразиться на социально-экономическом положении области, потому что большую часть мигрантов составляли беженцы, вынужденные по определенным причинам покинуть свою страну, не имеющие средств к существованию и нуждающиеся в социальной помощи.

Воздействие внешней миграции на развитие области в настоящее время не является однозначным, оно может быть как негативным, так и позитивным. Поэтому изучение характера этого влияния является актуальным.

Цель работы – оценить влияние внешней миграции на социально-экономическое развитие Оренбургской области и определить направления её регулирования.

Объект исследования – внешняя миграция населения.

Предмет исследования – влияние внешней миграции на социально-экономическое развитие Оренбургской области.

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1) Определить сущность миграции, её виды и функции;

2) Обосновать внешнюю миграцию как фактор социально-экономического развития территории;

3) Обобщить отечественный и зарубежный опыт оценки миграционных процессов;

4) Оценить особенности социально-экономического развития Оренбургской области;

5) Охарактеризовать миграционные процессы, происходящие в Оренбургской области;

6) Оценить влияние внешней миграции на социально-экономическое развитие Оренбургской области;

7) Определить направления регулирования внешней миграции как основного направления решения проблем и трудностей, возникающих в социально-экономическом развитии Оренбургской области под воздействием внешней миграции населения.

Работа состоит введения, двух глав и заключения. Во введении обоснована актуальность темы исследования, определяется цель, предмет и объект исследования, а так же поставлены задачи, решение которых необходимо для достижения поставленной цели.

Работа выполнена с использованием научных публикаций и научных монографий кандидата экономических наук Суворовой Н.Н., Спицына А.И. и других, а также первичных статистических данных, материалов Росстата, материалов, предоставленных Управлением Федеральной миграционной службы России по Оренбургской области.

Глава 1. Миграция населения как фактор социально-экономического развития территории

1.1 Миграция населения: понятие, виды, функции

Понятие «миграция населения», произошедшее от латинского migratio, этимологически означает переселение, перемещение. Однако современное значение этого термина значительно шире. Он используется для обозначения различных социальных явлений, неоднозначных по своему характеру, обусловливающим факторам и последствиям. В наиболее широкой трактовке к миграциям относят все виды движения населения, имеющие общественную значимость, то есть не только пространственные перемещения населения, но и текучесть кадров, профессиональное движение, различные социальные перемещения. Согласно другому подходу, миграции – это «такой процесс пространственного движения населения, который, в конечном счете, ведет к его территориальному перераспределению» . Существующие в научных публикациях разногласия по этому поводу указывают на необходимость уточнить, какие процессы и явления скрываются за термином «миграция населения».

В первую очередь, необходимо обозначить, что миграции - это движение населения, которое обладает определенными признаками. Определим наиболее существенные из них, выявив отличие миграционного процесса от других видов движения населения.

По поводу того, какие виды движения населения следует выделить и что относить к каждому из них, в литературе так же не существует единого мнения. Так в 70-е годы прошлого столетия И.С. Матлин утверждал, что движение населения и трудовых ресурсов подразделяется на такие типы, как демографическое, межотраслевое, межпрофессиональное и территориальное. В данной классификации отсутствуют перемещения, связанные с изменением социального статуса, образовательного уровня и так далее. Г.И. Касперович выделял территориальные, производственные и социальные перемещения.

В.А. Борисов различает всего два вида движения населения: естественное и механическое (миграционное) . В данной типологии отсутствует социальное движение, включающее профессиональное, образовательное, межотраслевое и т.д. движение населения.

Наиболее приемлемым является выделение трёх видов движения населения: естественное, миграционное и социальное (см. рисунок 1.1). Данная трехчленная схема позволяет получить однозначное представление о каждом из видов движения населения, так как в ней социальное движение объединяет все то, что не входит в естественное и миграционное движение.

Рис. 1.1 - Виды движения населения

Следует отметить, что естественное, миграционное и социальное движение населения тесно взаимосвязаны. Движение населения приводит к его качественным и количественным изменениям. Причем, если естественное и миграционное движение влечёт за собой как количественные, так и качественные изменения, то социальное меняет лишь качественные характеристики. Миграционное движение занимает в этой схеме центральное место, поскольку оно оказывает влияние и на естественное и на социальное движение. Это влияние подробнее будет рассмотрено ниже.

Представленная схема показывает, что миграция представляет собой территориальное перемещение населения, которое в свою очередь можно рассматривать как в узком, так и в широком смысле слова. Это сложный процесс, состоящий из множества событий. Он состоит из взаимодействия двух потоков: выбытия населения из одного пункта и прибытия туда мигрантов из других местностей.

В узком смысле миграция представляет собой законченный вид территориального перемещения, завершающийся сменой постоянного места жительства, то есть в буквальном смысле слова означает переселение .

Миграция в широком значении этого слова представляет собой территориальное перемещение, совершающееся между разными населенными пунктами одной или нескольких административно-территориалъных единиц, независимо от продолжительности, регулярности и целевой направленности.

Используя различные признаки, выделяют несколько видов миграции населения. По целям, которые преследует население при перемещении из одного населенного пункта в другой, выделяют эпизодическую, маятниковую, сезонную и безвозвратную миграции.

Эпизодические миграции представляют собой деловые, рекреационные и иные поездки, совершающиеся не только не регулярно по времени, но и необязательно по одним и тем же направлениям . В деловых поездках участвует трудоспособное население. Данный вид миграции отличается разнообразием состава участников. По своим масштабам он, видимо, превосходит все остальные. Если не брать во внимание туристические поездки, то изучение эпизодических миграций ведётся весьма слабо.

Маятниковые (челночные) миграции представляют собой ежедневные или еженедельные поездки населения от мест жительства до мест работы (учёбы) и обратно, расположенных в разных населенных пунктах. Участниками маятниковых миграций во многих странах является значительная часть городского и сельского населения. В основном, перемещения происходят между пригородами и городами.Этот вид миграции влияет количественно и качественно на трудовые ресурсы поселений - центров притяжения, где число рабочих мест превышает собственные ресурсы труда или не соответствует профессионально-квалификационной структуре населения.

Сезонные миграции - это перемещения, главным образом, экономически активного населения к местам временной работы и жительства на срок в несколько месяцев, с сохранением возможности возвращения в места постоянного жительства. Сезонные миграции повышают реальный жизненный стандарт и удовлетворяют потребности производства, испытывающего дефицит рабочей силы. Возникновение подобных миграций связано с тем, что в экономике ряда районов доминируют отрасли, в которых потребность в рабочей силе неравномерна во времени.

Безвозвратный вид (или переселение) может быть назван миграцией в узком смысле этого слова. Ряд исследователей безвозвратную миграцию называют полной, полноценной. Выделяют два условия, которым отвечает безвозвратная миграция:

1) население перемещается из одних населенных пунктов в другие (из миграции исключаются перемещения населения внутри населенных пунктов);

2) перемещения сопровождаются сменой постоянного места жительства (исключает возвратные или краткосрочные поездки в другие населенные пункты).

В соответствии с тем, совершается ли перемещение населения внутри страны или между странами, выделяют два вида миграции: внутреннюю и внешнюю. Внутренние миграции не влияют на общую численность населения страны, так как в них участвуют граждане данного государства, не меняя своего подданства, при этом, однако изменяется территориальное распределение населения. Под воздействием внутренних миграций меняется так же демографическая структура. Они оказывают влияние на этнические процессы, воспроизводство населения, социальное движение и другие стороны жизнедеятельности населения различных территорий. Внешние миграции оказывают влияние и на численность и на территориальное размещение населения, то есть на демографическую ситуацию, социальную обстановку, на рынок труда и другое. Это влияние является более сильным, чем от внутренних миграций, так как иностранные граждане являются носителями другой культуры, ориентированны на иные, чем у жителей данной страны, ценности.

Следует отметить, что эпизодическая, маятниковая, сезонная и безвозвратная миграция может быть как внутренней, так и внешней.

Внешняя миграция может происходить как с соблюдением норм закона (легальная миграция), так и с их нарушением (нелегальная миграция). Нелегальная миграция определяется многочисленными факторами, среди которых главенствующее место занимают экономические.

В соответствии с тем, какими причинами вызвано перемещение населения, выделяют экономическую и политическую миграцию. Экономическая миграция, как правило, вызвана стремлением людей, улучшить условия своей жизни, приобрести доступ к определенным благам, получить новые возможности для карьерного роста и др. Мигранты, чье перемещение вызвано экономическими причинами, принимают это решение добровольно. Обычно такая миграция является возвратной, однако, она может быть и безвозвратной.

Политические мигранты, напротив, вынуждены покинуть место своего проживания из-за несоответствия их политических взглядов идеологии властей. Такая миграция носит принудительный характер. Она является безвозвратной, по крайней мере, до тех пор, пока в стране - выхода не произойдет смена существующего строя. Данный тип миграции был характерен для нашей страны. Политическими причинами, например, была вызвана эмиграция русской интеллигенции после революции 1917 года.

Все рассмотренные виды миграции населения существуют самостоятельно, и в то же время оказывают воздействие друг на друга. Основные, наиболее типичные из них представлены на схеме (см. рисунок 1.2).

Как уже упоминалось ранее, миграции могут совершаться либо как добровольные переселения, либо носят вынужденный (беженцы, перемещенные лица) или принудительный (депортация) характер. Добровольные миграции населения являются преобладающими. Они регулируются косвенно с помощью экономических рычагов. Причины вынужденных миграций – межнациональные конфликты, вооруженные столкновения, экологические катастрофы и другое.

Рис. 1.2 - Основные виды миграции населения

Миграция воздействует на общественное развитие посредством осуществления своих функций, которые выражают ее сущность и свойства этого явления. Функции миграции населения не однозначны. Выделяют общие функции миграции, которые не зависят от типа социально-экономической системы и особенностей отдельных обществ, и специфические функции той или иной цивилизации, характер которых определяется социально-экономическими условиями конкретных стран (см. рисунок 1.3). Среди наиболее общих функций миграции выделяет ускорительную, перераспределительную и селективную.

Рис. 1.3 - Функции миграции населения

Таким образом, миграция является одним из видов движения населения и представляет собой его территориальное перемещение, совершающееся между разными населенными пунктами, независимо от продолжительности, регулярности и целевой направленности или/и (в узком значении этого слова) завершающееся сменой постоянного места жительства. Выделяют несколько видов миграции: эпизодическую, маятниковую, сезонную и безвозвратную (по целям, преследуемым мигрантами); экономическую и политическую (в зависимости от характера её причин) и другие. Основные свойства и сущность миграции проявляются в её функциях. Выполняя ускорительную, перераспределительную, селективную, экономическую и социальную функции, миграция определенным образом воздействует на территорию, выступая фактором её развития. Это касается и внешней миграции, одного из видов, который представляет собой движение людей между странами. Подробнее влияние внешней миграции на социально-экономическое развитие территории рассмотрено в следующем разделе.

1.2. Внешняя миграция населения как фактор развития территории

Среди рассмотренных выше видов миграции населения выделяется внешняя миграция. Она не только изменяет территориальное распределение, но и количественные и качественные характеристики населения, а, следовательно, и трудовых ресурсов, определенным образом влияет на экономику региона, выступая тем самым фактором социально-экономического развития территории. То, как это происходит, следует рассмотреть подробнее.

Как уже было сказано, внешняя миграция представляет собой в наиболее общем виде перемещение населения между странами. Иногда в качестве синонима к термину «внешняя миграция» употребляется термин «международная миграция». В.А. Ионцев разграничивает два этих понятия. Под международной миграцией, он понимает «территориальные (пространственные) передвижения людей через государственные границы, связанные с изменением постоянного места жительства и гражданства... или с пребыванием в стране - въезда, имеющим долгосрочный (более одного года), сезонный и маятниковый характер, а также с циркулярными (или эпизодическими) поездками на работу, лечение и тому подобное». Он подчеркивает необходимость четкого разграничения международной и внутренней миграции, которое, по его мнению, тесно связано с феноменом «прозрачных границ». Внешнюю миграцию он рассматривает как «некий промежуточный тип, который при определенных условиях может принимать или внутренний, или международный характер, а может выступать и самостоятельно, отражая, например, этническую миграцию». Главным признаком, отличающим её от международной миграции, является отсутствие государственного контроля за передвижением через национальные границы граждан стран, входящих в соответствующий союз.

Внешняя миграция может носить как добровольный, так и вынужденный характер, осуществляться легально или нелегально. Она может быть спровоцирована и экономическими и политическими причинами. Однако в настоящее время более распространены экономические внешние миграции.

Внешняя миграция выступает в качестве фактора развития той или иной территории. Являясь одним из видов движения населения, внешняя миграция занимает среди них особое место, оказывая влияние и на естественное и на социальное движение. Каждый вид движения населения воздействует на развитие территории. Таким образом, влияние миграции на развитие территории может быть непосредственным: изменяется численность населения, его территориальное распределение и другое.

Изменение численности населения определяется соотношением числа въезжающих на данную территорию (иммигрантов) и числа выезжающих из неё (эмигрантов). Превышение числа иммигрантов над эмигрантами при прочих равных условиях ведет к увеличению населения, в противном случае население уменьшается.

Для стран мира воздействие внешних миграций на численность населения является неоднозначным. В данный момент можно говорить о существовании следующей тенденции: ускорение роста населения в развитых регионах мира за счет внешних миграций и его сокращению в менее развитых регионах. Так, в начале XXI века, на 45% прирост населения в более развитых регионах произошел благодаря внешней миграции. С другой стороны, она оказала незначительное негативное влияние (минус 2%) на снижение роста населения в менее развитых регионах .

Внешние миграции России в последнее время рассматриваются как источник восполнения численности её населения. Естественное движение населения страны характеризуется его убылью, которая лишь отчасти компенсируется миграционным движением.

Миграция также влияет на структуру населения. Оценки распределения мигрантов по полу показывают, что в мире в целом процент женщин среди международных мигрантов несколько увеличился: с 46,6 % в 1965 году, до 47,7 % в 2007 году. Очевидны различия между развитыми и развивающимися странами в распределении мигрантов по полу. Так, в развитых странах число женщин среди мигрантов практически равно численности мужчин, в то время как в развивающихся странах их доля в общей численности мигрантов колебалась между 45,3 % и 45,9 % .

Внешняя миграция может способствовать изменению возрастной структуры населения, поскольку среди мигрантов, как правило, преобладает население трудоспособного возраста. Эта тенденция прослеживается и в России. Так, в 2007 году среди мигрировавших в Россию из стран Балтии лиц 65% было в трудоспособном возрасте, в то время как среди постоянного населения страны этот показатель составил 59% . Однако нельзя говорить, что миграция существенно скажется на изменении возрастной структуры населения территории, если её доля в постоянном населении невелика.

Влияние миграции на развитие территории может быть и опосредованным, то есть через воздействие на естественное и социальное движение населения. В первую очередь это проявляется в изменении темпов естественного прироста

Что касается социального движения, мигранты, обладая определенным социальным статусом, характеризуясь определенным профессионально-квалификационным составом, изменяют социальную структуру территории, с которой они выбывают и на которую пребывают.

Таким образом, уже знакомая схема с учетом вышесказанного примет следующий вид, как показано на рисунке 1.4.

Рис. 1.4 - Взаимосвязь видов движения населения и их влияние на развитие территории

Внешняя миграция населения воздействует на рынок труда региона, изменяя не только количественные характеристики трудовых ресурсов, но и качественные (см. рисунок 1.5). То, каким образом внешняя миграция влияет на численность, естественное движение и структуру населения, а, следовательно, и той его части, которая выступает в качестве трудовых ресурсов, уже говорилось.Внешняя миграция воздействует и на подвижность местных трудовых ресурсов, поскольку может способствовать усилению конкуренции на рынке труда. Таким образом, внешняя миграция способна, так или иначе, изменить все основные характеристики трудовых ресурсов региона.

Рис. 1.5 - Влияние внешней миграции на основные характеристики трудовых ресурсов региона

Миграция способна следующим образом воздействовать на развитие территории:

1) Привлечение на работу высококвалифицированных иностранных специалистов позволяет экономить на затратах на их обучение и получать эффект за счет улучшения качественной структуры занятых. По некоторым оценкам, чистый выигрыш от привлечения в страну "среднего" ученого, скажем, в области естественных наук составлял в 90-е годы более 500 тысяч долларов. .

2) Отток высококвалифицированной рабочей силы, напротив, может иметь негативные экономические последствия, которые связаны с потерей человеческого капитала, утраченными возможностями научно-технических достижений, упущенной экономической выгодой и др.

3) Трудовые мигранты, способствующие устранению дефицита рабочей силы, помогают осваивать новые территории и их природные ресурсы, осуществлять прогрессивные структурные изменения в экономике. Весьма показателен пример стран Персидского залива, где приток нефтедолларов в 70-е годы оказался бы бесполезным (при ограниченной численности местного населения) для национальных экономик, если бы не привлечение рабочей силы из-за рубежа. По подсчетам экономистов, вклад иммигрантов в рост ВВП Германии в начале 70-х годов составил более 40%.

4) Приток рабочей силы в страну может повысить уровень концентрации трудовых ресурсов, способствовать кластеризации экономики, развитию территориально-производственных комплексов. В то же время, эмиграция способна уменьшить напряженность на рынке труда.

5) Рост занятости иммигрантов стимулирует увеличение числа квалифицированных рабочих мест еще и потому, что все они являются и потребителями. Переселенцам нужны дома и квартиры для проживания - значит, понадобится дополнительное строительство. Им необходимо питаться - возникнут новые рабочие места в сфере производства и реализации продуктов. Они добираются до места работы на общественном транспорте - нужны дополнительные водители и так далее. Таким образом, внешняя миграция воздействует и на размещение производительных сил общества.

6) В условиях трудодефицитной экономики иммиграция способствует конкуренции на рынках труда, повышению уровня требований к работнику и росту его образовательной и профессиональной подготовки, снижению уровня издержек производства и повышению конкурентоспособности национальной экономики благодаря привлечению более дешевой рабочей силы.

Миграция рабочей силы, достигшая сегодня невиданных масштабов, - это не только особенность современного рынка труда, но и определенная черта мировой экономики в целом. В поисках лучших условий труда и более высокой его оплаты люди покидают родные места и ищут счастья в других странах. Причина таких миграций - высокая безработица, охватившая весь мир, и различия в национальных уровнях заработной платы и в условиях труда.

Миграция рабочей силы оказывает влияние и на государственные финансы. Для стран-импортеров рабочей силы это влияние в основном заключается в получении налоговых платежей и в расходовании средств, связанном с социальной защитой трудящегося; для стран-экспортеров это влияние несколько разнообразнее.

Экспорт рабочей силы сопровождается валютными переводами трудящихся-мигрантов, выступающими в роли своеобразной платы за экспортируемый товар - рабочую силу.

Мировой банк определил, что глобальный поток денежных переводов в 1989 году составил 65,6 миллиардов долларов, что занимает в международной торговле второе место после торговли нефтью. Для развивающихся стран денежные переводы стали главной формой перевода ресурсов из промышленно развитых стран, которые выросли с 21 миллиарда в 1980 году, до 30 миллиардов в 1989 году .

Эти цифры касаются только потоков, которые прошли через официальные банковские каналы. Неофициальный поток может добавить 50% и больше.

В последние годы можно выделить такие страны, как Турция, Польша, Испания, Египет (13% валютных поступлений от ВНП), Иордания (12,8%), Острова Зеленого Мыса (15,5%), Бенин (5,7%), валютные поступления от миграции рабочей силы, которых возросли.

Что касается стран-импортеров рабочей силы, мигранты, с одной стороны, представляют собой дополнительную нагрузку на бюджет этих стран из-за роста выплат пособий по бедности, перегрузки общественных школ и объектов здравоохранения, роста издержек на поддержание общественного порядка. С другой стороны, иммигранты выплачивают в виде налогов больше, чем их приезд и трудоустройство стоит. Налоги в принимающей стране приходится платить даже низкооплачиваемым мигрантам в форме отчислений в фонды социального страхования, подоходного налога, налогов на собственность. Чистым бременем для бюджета в течение нескольких лет являются лишь беженцы из стран с сильно отличающимися языками и типом экономики, которые будут требовать помощи и социального обеспечения, не внося своей доли в бюджет. Высококвалифицированные специалисты, владеющие языком принимающей страны, напротив, сразу становятся крупными нетто-налогоплателыциками. Нелегальные иммигранты, практически не имея доступа к общественным благам и услугам, тем не менее, платят подоходный налог, налог с оборота, взносы в фонды социального страхования. В целом иммигранты приносят через каналы государственных финансов пользу принимающей стране.

Внешнюю миграцию традиционно рассматривают как фактор восполнения недостающих трудовых ресурсов, который способствует экономическому развитию принимающей территории. В то же время, существующие негативные социально-политические последствия миграции ставят под сомнение это позитивное воздействие

Таким образом, внешняя миграция населения действительно является фактором социально-экономического развития. В первую очередь она оказывает влияние на количественные и качественные характеристики населения, которое, с одной стороны, является носителем рабочей силы, а с другой, потребителем производимых в обществе благ. Следовательно, миграция воздействует на состояние рынка труда на той или иной территории, на размещение и уровень развития производительных сил и создаёт дополнительный (или уменьшает) спрос на товары и услуги определенных отраслей экономики, сказываясь тем самым на развитии не только отдельных территорий, но и стран. Она вносит свой вклад и в государственные финансы. Влияние внешней миграции на развитие тех или иных параметров территории может быть неоднозначным и отличаться в каждом конкретном случае.

1.3. Отечественный и зарубежный опыт оценки миграционных процессов

Как было указано выше, миграция может иметь неоднозначные, а подчас непрогнозируемые экономические и социальные последствия для страны в целом и для каждого её региона в частности. Они способны дифференцированно проявляться в различных сферах - региональной, структурно-отраслевой, социально-демографической, этнокультурной и во многом другом. Для того, чтобы не допустить или, по крайней мере, смягчить проявление негативных последствий воздействия миграции и стимулировать её позитивное влияние на развитие территории, необходимо управлять миграционными процессами. Грамотное регулирование внешней и внутренней миграции должно быть научно-обосновано. Для этого необходимо оценить характер миграционных процессов.

Такая оценка осуществляется на основе системы показателей, которая в целом неоднократно описывалась в работах и отечественных и зарубежных специалистов.

При оценке внешней миграции существуют определенные трудности, которые, в первую очередь, обусловлены разнородностью источников данных и несогласованностью систем учета коренного и иностранного населения разных стран. Так, в Ирландии, Португалии и многих других странах в отличие от Дании, Германии, Бельгии, Швеции, Японии отсутствуют специальные регистры населения, позволяющие вести довольно строгий учет как естественного, так и миграционного движения населения.

В США одним из наиболее мощных государственных органов является Служба иммиграции и натурализации. Она включает разветвленную сеть региональных организаций, сухопутные пограничные войска, систему общественных организаций, финансируемых из государственного бюджета и действующих под контролем государства. Комитет, занимающийся проблемами миграции, имеется и в Конгрессе США. Иммиграционное законодательство страны довольно часто корректируется, а на развитие Службы иммиграции и натурализации ежегодно увеличиваются государственные дотации. Иммиграционная служба США находится в процессе реорганизации, в процессе которой будут выделены два самостоятельных блока: Бюро соблюдения иммиграционной политики (БСИП) и Бюро иммиграционных служб (БИС).

В Швеции вопросами иммиграции и натурализации занимается Департамент по делам иммиграции (SIV). Он принимает решения о предоставлении разрешений на жительство, решения по ходатайствам о предоставлении гражданства. Департамент по делам иностранцев рассматривает апелляции по отказам SIV во въезде, решениям о депортации. Вопросами учета иностранного населения в Швеции занимается Центральное статистическое управление страны.

Кроме того, в Швеции действует Совет по выработке политики помощи беженцам - неправительственный орган, а так же Комитет по выработке политики в отношении иммигрантов и беженцев.

В разных странах существуют так же разные подходы к тому, какие источники информации считать основными. Так, в Австралии, Японии, Новой Зеландии и Великобритании и ещё некоторых странах роль основного источника данных выполняет пограничная статистика. В большинстве других стран информация по внешней миграции поступает из административных источников. Ценным источником информации являются регистры населения. В Германии, Венгрии, Японии и Швейцарии разработаны специальные регистры для иностранцев, которые представляют данные, как по притоку, так и по оттоку мигрантов.

В России основными источниками данных о миграции являются переписи населения, текущий учет, ведомственная статистика. Перепись населения – это, процесс сбора демографических и социальных данных, характеризующих каждого жителя страны или отдельного региона по состоянию на определенный момент времени. Она дает, как бы, моментальный снимок населения. В число получаемых в результате проведения переписи сведений о населении, о каждом человеке (пол, дата рождения, гражданство, национальность, уровень образования и тому подобное) входят сведения и о миграции. Текущий учет позволяет оценить истинное число миграционных перемещений, а так же своевременно получать информацию об изменении в характеристике миграционной ситуации в стране и её отдельных территориях, изучать направления миграционных потоков, их структуру.

Систематическому учету, при этом, подлежит только миграция на постоянное место жительство. Различные ведомства и службы (дипломатические представительства стран, иммиграционные службы, органы пограничного контроля) в процессе своей деятельности формируют информацию по отдельным категориям мигрантов, что позволяет изучить данные категории подробнее.

Для оценки внешней миграции на определенной территории целесообразно использовать следующую систему показателей (см. таблицу 1.1). Данная система показателей позволит оценить масштабы миграции на данной территории, определить, какая доля миграционных потоков относится к такому её виду, как внешняя миграция, оценить состав и структуру миграционных потоков в обмене с иностранными государствами, характер её воздействия на территорию и его изменение во времени. В связи с этим можно утверждать, что данная система показателей является необходимой и достаточной для такой оценки.

На основе проведенной оценки влияния миграции на развитие территории вырабатываются основные направления миграционной политики, которая включает в себя меры по государственному регулированию переселения населения. Суть государственного регулирования миграций на уровне отдельной страны заключается в установлении строгого контроля над миграционными перемещениями с целью предотвратить те из них, которые являются нежелательными с точки зрения интересов страны. Подобные ограничения в меньшей мере распространяются на эмиграцию, чем на иммиграцию, против которой почти повсеместно принимаются запретительные меры.

Таблица 1.1 - Система показателей для оценки внешней миграции на определенной территории

| Показатели |

Порядок расчета |

Назначение |

|

| Абсолютные величины годового объема миграционных потоков, сальдо миграции и миграционный оборот |

I – прибывшие; E – выбывшие; – сальдо миграции; – миграционный оборот |

Оценка общей величины миграции |

|

| Абсолютные величины распределения прибывших и выбывших, сальдо внешней миграции по странам |

I i – прибывшие из i-той страны; E i – выбывшие в i-тую страну; – сальдо миграции с i-той страной |

Оценка масштабов внешней миграции |

|

| Состав мигрантов (участвующих во внешней миграции) по возрасту, полу, национальности, образованию и другим характеристикам |

доля лиц определенного возраста (пола, националь-ности и т.д.) в общей численности мигрантов |

Оценка половозрастного, национального, образовательного состава мигрантов |

|

| Численность и доля граждан других государств в составе населения территории, доля иностранцев среди занятого населения |

Р м – численность иностранных граждан; ; , где – численность населения территории зн – численность занятого населения; |

Оценка влияния внешней миграции на местное население, на рынок труда |

|

| Приведенные показатели в динамике |

, – значение k-того показателя в j-тый год, – базисное значение k-того показателя. | Оценка изменения роли внешней миграции в развитии данной территории |

Страны, отличающиеся большим разнообразием условий проживания, большими территориями, разрабатывают и проводят, помимо внешней, внутреннюю миграционную политику. Она призвана обеспечить оптимальное с точки зрения социально-экономического развития страны снижение региональной асимметрии в размещении населения.

На разных исторических этапах, в зависимости от ситуации, в миграционной политике национальных государств преобладала эмиграционная или иммиграционная её составляющая, которая и определяла её сущность. В современных условиях главной составляющей для большинства развитых стран становиться иммиграционная политика.

В настоящее время иммиграционная политика и законодательство зарубежных стран касаются в основном трех категорий иностранцев:

1) иностранная рабочая сила;

2) лица, ищущие убежище (по Конвенции ООН);

3) воссоединение семей.

Современное законодательство в отношении иммигрантов можно условно разделить на три блока:

1) законодательство и процедуры, касающиеся въезда и получения вида на жительство;

2) законодательство и процедуры, касающиеся пребывания иностранцев в стране;

3) законодательство и процедуры, касающиеся интеграции и натурализации иммигрантов.

На мировом уровне миграционная политика вырабатывается и проявляется через деятельность международных организаций, в первую очередь ООН и МОТ. Главная роль принадлежит Всемирным конференциям ООН по народонаселению, имеющим правительственный статус. Принимаемые на них документы носят только рекомендательный характер.

Из опыта европейских государств в области управления внешней миграцией населения заслуживает внимание опыт Швеции. Она проводит последовательную политику интеграции иностранцев, которая может служить образцом при реализации миграционной политики в Европе.

В 1967 году в стране были введены новые иммиграционные правила, согласно которым все иностранные граждане (кроме граждан скандинавских государств), обязаны получить разрешение на жительство и работу до въезда в страну. Швеция придерживается строгих ограничений в отношении въезжающих трудовых мигрантов. Массовый прием лиц по гуманитарным соображениям происходит согласно квоте, ежегодно устанавливаемой правительством.

Государство приняло ряд шагов для облегчения процесса адаптации иммигрантов, находящихся в стране на законных основаниях. В этом отношении страна проводит политику, ориентированную на реализацию следующих принципов:

1) равенство между иммигрантами и шведами;

2) свобода выбора культурного развития иммигрантов;

3) сотрудничество и солидарность между коренным населением Швеции и некоторыми этническими группами.

Что касается решения проблем трудовой миграции, то во всех развитых странах имеются государственные органы, работа которых посвящена этому вопросу. Несмотря на своеобразие институциональной структуры, занятой вопросами трудовой миграции в различных странах, в целом везде функционирует одна и та же схема.

Большое внимание уделяется координации действий специальной миграционной службы, органа по труду и таких заинтересованных ведомств, как министерство внутренних дел, общественного порядка, безопасности, иностранных дел, здравоохранения, образования и тому подобное.

Во многих странах для трудящихся мигрантов устанавливается ограниченный срок пребывания и работы в принимающем государстве, по истечении которого они должны покинуть его территорию, если разрешение не было продлено. Конкретные сроки, на которые выдаются разрешения в отдельных странах, различны. Как правило, разрешение действует не более года.

Кроме того, во многих странах действует система приоритетов, строящаяся по признаку национально-географической принадлежности трудящихся мигрантов. Например, по ирландскому законодательству лица, родившиеся в Великобритании, имеют те же права, что и граждане Ирландии, им не требуется получать разрешение на трудоустройство в стране. В Германии принято постановление, обязывающее принимать на работу в первую очередь граждан государств, входящих в ЕС.

Опыт России в регулировании миграционных процессов, показывает, что решение проблем переселения возможно лишь при организующей роли государства. Именно государство способно регулировать направления и объемы миграционных потоков и минимизировать элементы стихийности в этих процессах.

Практика государственного регулирования в России имела глубокие исторические корни и разработанную применительно к конкретным историческим и социально-экономическим условиям страны теоретическую базу. Однако методы регулирования миграции населения, которые использовались в условиях плановой социалистической экономики, административно-командной системы управления, после распада СССР, в условиях перехода к рыночным отношениям оказались малоэффективными.

Стихийное развитие миграционных процессов настоятельно потребовало выработки миграционной политики, адекватной сложившейся ситуации, механизмов её реализации. В настоящее время миграционная политика в России не решает большинство проблем, связанных с миграцией. Механизм отбора мигрантов не отлажен, недостаточно контролируются иммиграционные процессы, и отслеживается нелегальная иммиграция, нет четкой системы регулирования количественных и качественных параметров оттока населения за рубеж, тем самым не уделяется должного внимания сохранению научно-технического, интеллектуального и творческого потенциала страны. Причины этого кроются в том, что мониторингу и изучению миграционных процессов на территории страны уделяется незаслуженно мало внимания.

Оптимистических прогнозов вообще нет. В качестве оптимистических можно представлять те прогнозы, которые называются средними. Так вот, после переписи, Госкомстат немножко поднял планку перспективной численности населения. Он дает прогноз по среднему варианту, по тому, который предполагает миграционный прирост примерно по полмиллиона в год, - чего мы не имели с 80-х годов или с 1995 года, - в этом случае наше население к 2026 году составит 137 миллионов человек. Вот такой порядок сокращения. Раньше, до переписи, Госкомстат давал эту цифру на 2016 год. То есть он на десять лет пролонгировал спад населения.

Но, на самом деле, это не играет существенной роли. Совершенно однозначный прогноз касается трудоспособного населения. Оно уже все в наличии, родилось - те люди, которые будут в перспективе вступать в трудоспособный возраст. Так вот, после 2006 года, с 2007 года у нас начинается убыль трудоспособных контингентов. Если рождаемость начала падать 20 лет назад, то теперь, когда детки доросли, будет наблюдаться спад в трудоспособном населении. Выходить на пенсию будут люди, которые родились тогда, когда рождаемость была высокой, их много. А вступает в трудоспособный возраст малочисленная молодежь. Поэтому контингент работающих в целом сокращается. В ходе первого этапа, примерно до 2009 года, сокращение будет малозаметным - на 100 тысяч в год. Но затем начинается обвал, сокращение по миллиону в год. Очень тяжелым будет пятилетие с 2015 по 2020 год, когда сокращение будет составлять 1,5 миллиона человек в год. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что самым дефицитным ресурсом страны в ближайшей перспективе будет труд. Не нефть, не газ, не деньги - труд, особенно квалифицированный.

Глава

2. Регулирование внешней миграции населения как фактора социально-экономического развития Оренбургской области

2.1 Особенности социально-экономического развития Оренбургской области.

В предыдущей главе внешняя миграция характеризовалась как фактор социально-экономического развития территории. Выяснилось, что она способна оказать как позитивное, так и негативное влияние на демографическую ситуацию, и уровень жизни населения. Уровень развития производительных сил так же может подвергаться влиянию миграции населения. В то же время особенности территории могут воздействовать на миграционные потоки, направляя их туда, где лучше уровень жизни, где есть возможность найти подходящую работу, где уровень развития производительных сил соответствует уровню квалификации людей, принявших решение о переселении и так далее. Поэтому необходимо оценить социально-экономические особенности территории и определить, какие из них и как могут быть изменены под воздействием миграции.

Особенностью области является её центральное положение на границе Европы и Азии, в окружении крупных топливно-энергетических и сырьевых экономических районов.

Демографическая ситуация в Оренбургской области характеризуется сокращением численности населения. Так, если на конец 1990 года в области проживало 2176,3 тысяч человек, то на 1 января 2009 года –численность населения Оренбургской области составила 2111,5 тыс. человек, то есть область потеряла 65 тысяч человек или 13,48 % от уровня населения 1990 года. В таблице 2.1 представлена динамика численности населения Оренбургской области с 1990 по 2007 год.

Таблица 2.1 - Изменение численности населения Оренбургской области в 1990-2007 гг.

Данные таблицы показывают, что темпы сокращения населения в Оренбургской области имеют тенденцию к увеличению. Это особенно драматично на фоне того, что численность населения области уменьшается более быстрыми темпами, чем численность населения России, а в последние несколько лет и Приволжского федерального округа.

В половой структуре населения Оренбургской области существует диспропорция. В 2007 году удельный вес женщин составил 53,91 %. В среднем по России доля женщин в структуре населения несколько ниже и находится на уровне 53,58 %. Такая ситуация обусловлена более высокой смертностью мужчин, прежде всего трудоспособного возраста (если среди всех умерших мужчины составляют 53,7 %, то в трудоспособном возрасте – 79 %) .

Ещё одна особенность демографической ситуации в Оренбургской области – старение населения. Удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста заметно сокращается, в то время как доля лиц пенсионного возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) растет (см. приложение 1. рис. П. 2.1).

Такие особенности демографической ситуации в Оренбургской области, как сокращение численности населения вследствие естественной убыли и высокой смертности мужского населения, процесс «старение населения», диспропорции в половой структуре оказывают негативное воздействие на развитие области, сдерживая его.

Важной характеристикой развития территории являются социально-экономические показатели уровня жизни населения, которые сказываются на демографической ситуации. К ним относятся уровень благосостояния населения, объём и качество социальных услуг, экологическая ситуация в регионе, уровень преступности и другое.

В Оренбургской области уровню жизни населения нельзя дать высокую оценку, что связано со снижением уровня жизни населения области в 90-е годы. За этот период реальные доходы населения снизились в 3 раза, реальная зарплата в 3,6 раза, реальные пенсии в 4 раза . Хотя в последнее время номинальные и реальные денежные доходы населения растут (см. приложение 1. рис. П. 2.2), все же сохраняется дифференциация населения по уровню доходов.

Снизился объем и качество социальных услуг: образования, здравоохранения, культуры и искусства. Большая их часть становится платной. Существенно подорожали жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, транспорта и так далее.

Экологическая обстановка является одной из основных причин отрицательных тенденций в состоянии здоровья населения области и уровня его заболеваемости, а так же смертности. Повышается уровень травматизма. Ухудшаются условия труда, увеличивается пьянство, алкоголизм, наркомания, растет число самоубийств.

В 90-е годы резко возрос уровень преступности: если в 1990 году было зарегистрировано 40,7 тысяч преступлений, то в 2006 – 81,2 тысяча. За последнее время наблюдалось некоторое снижение уровня преступности, однако оно является нестабильным и криминальная обстановка остается сложной (см. рисунок 2.1). Все это негативно влияет на развитие области.

Рис. 2.1 - Динамика численности зарегистрированных в Оренбургской области преступлений, в расчете на 100000 человек населения

Рынок труда Оренбургской области имеет следующие особенности. Численность экономически активного населения в феврале - ноябре 2008 составила 1 045,4 тысяч человек или 25% экономически активного населения Приволжского федерального округа и 2,5 % экономически активного населения страны. Численность занятых в экономике области в этот период по официальным данным была на уровне 970,5 тысячи человек . В 2003 году численность экономически активного населения составляла 1057, 5 тысяч человек, в их числе занятые в экономике 958,4 тысячи человек (см. рисунок 2.2). Структура экономически активного населения за последние пять лет изменилась в сторону увеличения доли занятых с 91,8% до 94,9%.

Рис. 2.2 - Занятые в экономике (Оренбургская область), 1990-2008 гг.

К настоящему времени в области сформирован относительно высокий по качественному составу трудовой потенциал. Большая часть занятого в экономике области населения имеет высшее и среднеспециальное образование. Анализ данных таблицы 2.2 показывает, что качество занятых в экономике Оренбургской области трудовых ресурсов выше, чем в среднем по России и в Приволжском федеральном округе.

Таблица 2.2 - Структура занятого населения по уровню образования (2008 г.), %

Имеет место, следующее распределение экономически активного населения по отраслям экономики. Большая его часть занята в сфере материального производства, а именно, в промышленности и строительстве – более 40 %, на транспорте – 9 %, в торговле и общественном питании – 9 %, в сельском хозяйстве 20 %. На нематериальную сферу приходится около 20 % занятого населения (см. приложение 2. рис. П. 2.2). Более половины, занятых в экономике Оренбургской области – это работники крупных и средних организаций. Высока доля занятых работников в таких отраслях, как промышленность, народное образование, жилищно-коммунальные услуги. Среди отраслей непроизводственной сферы наиболее быстро растет численность занятых в отраслях финансово-кредитной сферы.

Молодежь в основном занята в коммерческих структурах: частные предприятия, коммерческие банки, налоговые службы, пенсионные и страховые службы. Выпускники вузов составляют основной контингент работников торговых организаций, иностранных и совместных с западными фирмами предприятий.

Для рынка труда Оренбургской области так же характерен и высокий уровень безработицы. Среди безработных велика доля женщин. Так, в 2007 году женщины составляли 69,9 % зарегистрированных безработных. В последнее время в области произошли изменения в структуре безработицы в сторону уменьшения доли безработных женщин до 55,91% (см. таблицу 2.3). В группу риска оставшихся без работы попадает молодежь в возрасте от 16 до 25 лет, особенно тяжело устроиться на работу выпускникам вузов .

Таблица 2.3 - Характеристика безработицы в Оренбургской области, 2007 г.

Территориально безработные распределены в Оренбургской области неравномерно. Наибольшее значение уровень регистрируемой безработицы достигает в г. Кувандыке и Кувандыкском районе (1,5%), самый низкий - в Соль-Илецком районе (0,1%).

Следует заметить, что в последнее время динамика безработицы в Оренбургской области положительна, численность официально зарегистрированных безработных возрастает. С этим, вероятно, связано повышение общего официального уровня безработицы с 2,4 % в 2006 году, до 5,1% в 2008 году.

На рынке труда Оренбургской области наблюдается увеличение спроса на квалифицированную рабочую силу, но при этом растет и коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (соотношение «человек на одну вакансию»). В 2005 году он составил 3,2, а в 2006 уже 4,3 . Это говорит о росте предложения рабочей силы более высокими темпами, чем увеличение спроса на рабочую силу.

Что касается внешней миграции населения, то она может существенно повлиять на социально-экономическое развитие Оренбургской области, воздействуя на те или иные её особенности. В первую очередь, это демографическая ситуация, показатели уровня и качества жизни, состояние на рынке труда.

Под воздействием миграции могут быть смягчены проявления таких негативных явлений как: сокращение численности населения, высокий уровень смертности мужской его части, старение населения, диспропорции в структуре населения, низкий уровень и качество жизни, высокий уровень безработицы, диспропорции в структуре промышленного производства, высокий уровень преступности и другое. Но, с другой стороны, миграция может усугубить и без того сложное положение дел. Кроме того, миграция населения может оказать влияние и на трудовой потенциал области. Характер воздействия зависит от количественных и качественных характеристик миграционных процессов, происходящих на территории области.

2.2 Характеристика миграционных процессов в Оренбургской области

Как уже неоднократно подчеркивалось, миграция населения может существенно повлиять на развитие территории. Причем это влияние может оказаться как позитивным (например, восполняются недостающие трудовые ресурсы), так и негативным (рост преступности). Это зависит от особенностей социально-экономического развития территории и от характера происходящих на ней миграционных процессов.

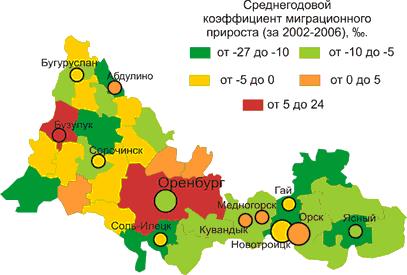

Дата образования Оренбургской области – 7 декабря 1934 г. Центр – г. Оренбург (526,4 тыс. жителей), основан в 1743 г. Расстояние от Москвы до Оренбурга 1478 км. Регион входит в Приволжский Федеральный округ.Оренбургская область расположена на юге Урала. Граничит: на юге – с Республикой Казахстан, на западе – с Самарской областью, на севере – с Челябинской областью, Татарстаном и Башкортостаном.